ملحوظة: تم استقاء العديد مِن المعلومات والاقتباسات مِن المواقع الفيلمية المتخصصة على الإنترنت، مثل (IMDb)، وبعض المواقع الإلحادية، ومجموعة مِن إعلانات الأفلام Trailers. مع التنويه إلى أن أوقاتنا بين العمل والدعوة هي أثمن مِن أن نضيعها في تتبع تفاصيل الإلحاد على الشاشات، وإنما اكتفينا بذكر العام منها كدليل على الخاص، والقليل مِنها كدليل على الكثير، وذكر كلام أهلها عليها دون الحاجة للولوج فيها جميعًا، أو جرح الأعين بمشاهد العري والجنس الفاضح، أو جرح القلوب بالشبهات.

مقدمة

لا شك أن الفنون هي مِن أقوى وسائل التعبير عن الأفكار والمعتقدات بين البشر منذ قديم الزمان، ولا تكاد تخلو حياة أحدنا اليوم مِن التأثر بأحد صورها على الأقل، خاصًة مع التطور الهائل لتقنيات الإعلام والتواصل، الذي أكسبها قدراتٍ أكبر على التأثير والانتشار بين الناس، لاسيما الوسائط المرئية مِنها –مثل الصور والأفلام– التي تربعت على قائمة أكثر الوسائل تأثيرًا بلا منازع، حيث تضيف إلى العقل المفكر وإلى الأذن السامعة بعدًا آخرَ يزيد مِن عمق وطول التأثير في ذاكرة الإنسان؛ ألا وهو العين وما ترى.

تطورت الوسائط المرئية مِن مجرد (تمثال) أو (رسمة) أو (إعلان) أو (كاريكاتير)، إلى أن صارت (صورة فوتوغرافية) عام 1826م، ومرورًا بظهور أفلام (الرسوم المتحركة) أو (الكارتون)، ثم ظهور عالم الألعاب الكمبيوترية وسوق (الفيديو جيم) والأجهزة المخصصة للألعاب الاحترافية مثل (الإكس بوكس) و(البلاي ستيشن)، انتهاءً بثلةٍ كبيرةٍ من القنوات الإعلامية والإخبارية والوثائقية والبرامج والإعلانات والمسلسلات والأغاني المصورة والأفلام التليفزيونية والسينمائية؛ خاصة الهوليودية التي احتلت حيزًا لا يمكن تجاهله منذ قرابة القرن مِن الزمان. وأخيرًا عالم (اليوتيوب) ومواقع الإنترنت المخصصة لبث المواد المرئية، لتتكامل بها قوة التأثير البصري الإعلامي –سلبًا أو إيجابًا– إلى أن تبلغ ذروتها في حالات توجيه الفكر الجَمعي؛ فيما يسمى المختصون بالتحكم في العقل، والذي يصير فيه الكثير مِن الناس بالفعل –شعروا أم لم يشعروا– عبيدًا للميديا Media Slaves.

الفئات المنبوذة والشاذة

لما كان لهذه الوسائط المرئية هذه الجاذبية الهائلة والقوة في التأثير والسرعة في الانتشار، وجِدَ أن أكثر مَن فكر في استغلالها منذ ظهورها وإلى الآن هي تلك الفئات المنبوذة أو الشاذة أو المكروهة مِن المجتمعات، وذلك لشدة حاجتها –أكثر مِن غيرها– إلى تحسين صورتها، أو إلى الترويج لأكاذيبها وأفكارها غير المقبولة بين الناس، أو إلى صنع نوع ما مِن الألفة بينها وبين المشاهدين ليتقبلوا وجودها فيما بينهم على الأقل.

يعدّ الإلحاد مِن أكثر هذه الفئات المنبوذة أو الشاذة بين الأمم بمختلف دياناتها وثقافاتها، كيف لا؛ وهو المذهب العبثي والعدمي في حقيقته وفي أصله المادي المجافي لإنسانية البشر. بل حتى في جوهره المضاد لمعاني قيمهم المعنوية ومبادئهم والتزاماتهم الأخلاقية، لذلك فلن تجده دومًا إلا في أقل المذاهب اعتناقًا وتقبلًا بين الدول، إذ بلغت نسبة الملحدين –الذين ينكرون وجود إله- في إحصائية جرت في عام 2010 ما يساوي 2% تقريبًا على مستوى العالم.(1)

صورة للبروفيسور الملحد (لورنس كراوس)، يظهر على ملابسه فيها معادلة الإلحاد الشهيرة (2+2=5)، التي تلخص لنا بصدق مدى شذوذ الإلحاد الفكري والعلمي الذي يرمون إليه، ضد كل بداهة عقلية بين الناس، ومدى التلاعب في الحقائق المطلقة مهما كانت شدة وضوحها –مثل مفاهيم الأخلاق والخير والشر مثلا–، لجعلها في أعين الناس نسبية، فلا عجب بعد ذلك أن نجد النفور مِنهم في الخارج؛ سواء في التعاملات التي تحتاج إلى ثقة وأمانة وشهادة –كالقضاء مثلا–، أو حتى الزواج بهم.

صورة للبروفيسور الملحد (لورنس كراوس)، يظهر على ملابسه فيها معادلة الإلحاد الشهيرة (2+2=5)، التي تلخص لنا بصدق مدى شذوذ الإلحاد الفكري والعلمي الذي يرمون إليه، ضد كل بداهة عقلية بين الناس، ومدى التلاعب في الحقائق المطلقة مهما كانت شدة وضوحها –مثل مفاهيم الأخلاق والخير والشر مثلا–، لجعلها في أعين الناس نسبية، فلا عجب بعد ذلك أن نجد النفور مِنهم في الخارج؛ سواء في التعاملات التي تحتاج إلى ثقة وأمانة وشهادة –كالقضاء مثلا–، أو حتى الزواج بهم.

من حقائق هذه الكراهية المتنامية لديهم –كمثال– الدراسة التي قام بها البروفيسور ويل جيرفيس Will Gervais وزملاؤه، وتم نشرها في مجلة (علم النفس الشخصيات والمجتمع Personality and Social Psychology)ـ(2)، حول سبب عدم الثقة في معاملة الملحدين، وقد لاقت الدراسة صدىً واسعًا كما يظهر مِن عناوين الأخبار التي تناولتها منذ 2011، مثل عنوان مجلة Scientific American التهكمي In Atheists we distrust!ـ(3)

أو مقال جريدة الواشنطن بوست(4) Washington Post بعنوان: "Why do Americans still dislike atheists".

حيث إنه –وللمقارنة فقط– بعد عشرات السنوات مِن التشويه الإعلامي المكثف لكل ما هو إسلامي، في بلدٍ كبير مثل أمريكا، فقد قفز الملحدون اليوم إلى أعلى قائمة المكروهين هناك، بنسبة 39.6% –في مقابل المسلمين 26.3%–، كما نشرت مواقع الأخبار –مثل موقع News Junkie Post الشهير– نقلًا عن دراسة بجامعة مينيسوتا(5)، وذلك في عنوان صريح الدلالة:

Research finds that Atheists are Most Hated and Distrusted Minority.

لأجل ذلك لم يتخلف الإلحاد عن حجز مقعده في ركب تلك الوسائط المرئية؛ كي يستغل قوة وسهولة انتشارها، لكسب أكبر قاعدة ممكنة مِن الأتباع أو المتعاطفين معه، وليعوض بها عجزه المستمر عن الدعوة لنفسه بين الناس بسبب خوائه الروحي وفراغه الحياتي ومضمونه المادي، إذ خلاصة ما يقدمه لهم هو أنهم لا يساوون شيئًا في هذا الوجود، لا في لحظة ميلادهم ولا مِن بعد مماتهم، إنما هم مجموعة مِن الذرات المادية التي اجتمعت بغير سبب، والتي غدًا ستتفرق أيضًا بلا أدنى مغزى ولا معنى في الحياة. فمَن يقبل مثل هذا مِن العقلاء؟!

لماذا التركيز على الأفلام السينمائية في هذه الدراسة؟

(1) لأن السماع أقوى مِن مجرد القراءة، ثم الرؤية والمعاينة أقوى مِن مجرد السماع وأطول مِنه بقاء وتشعبًا في الذاكرة، لذلك يتفاعل الناس مع الخبر المرئي أقوى بكثير مِن مجرد قراءته أو السماع عنه، ولقد أشار الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام أحمد عن النبي –صلى الله عليه وسلم– لذلك المعنى في قوله: "ليس الخبر كالمعاينة" (صحيح الجامع للألباني 5374).

(2) أن الأثر الهائل للأفلام السينمائية على تغيير المفاهيم والآراء عمومًا، وفي تغيير رؤية الناس للفئات المنبوذة أو الشاذة خصوصًا، هو أثرٌ مجربٌ ومعروف، فاليهود مثلًا وعلى الرغم مِن أخلاقهم وسمعتهم السيئة على مدى القرون الطويلة، والتي جعلتهم منبوذين بين أكثر الأمم –ومَن قرأ الرواية العالمية (تاجر البندقية The Merchant of Venice) للشهير (ويليم شكسبير)، ووصفه للتاجر اليهودي الجشع (شيلوك)، سيعرف بعض أسباب ذلك–، فقد استطاعوا استغلال ما وقع لهم أيام النازية وهتلر في الحرب العالمية الثانية، مِن اضطهاد وترحيل وقتل، في صنع العديد مِن الأفلام الاحترافية السيناريو والإخراج والتمثيل، لتستجلب دموع المشاهد وتعاطفه معهم مهما كان دينه أو مذهبه في الحياة. إلى أن تغيرت صورتهم بالفعل اليوم لدى أغلب شعوب أوروبا وأمريكا بخاصة(6)، حتى صاروا في عين الكثيرين عنوانًا للمعاناة الإنسانية والظلم والاستسلام للقتل في صمت، فنجح المخرجون اليهود –وعلى رأسهم ستيفن سبيلبرج– في حفر علاماتٍ بارزةٍ في أفلام السينما العالمية حاصدة الجوائز مثل قائمة شندلر Schindler's List 1993، وإنقاذ الجندي رايان Saving Private Ryan 1998، والفيلم الإيطالي الحياة جميلة La vita è bella 1997، وعازف البيانو The Pianist 2002، والقارئ The Reader 2008.

لذلك، فمِن الكلمات المأثورة لمخرج فيلميّ (عمر المختار) و(الرسالة) بالنسختين العربية والإنجليزية، المخرج العالمي الراحل (مصطفى العقاد)(7) قوله:

لذلك، فمِن الكلمات المأثورة لمخرج فيلميّ (عمر المختار) و(الرسالة) بالنسختين العربية والإنجليزية، المخرج العالمي الراحل (مصطفى العقاد)(7) قوله:

"بثمن طائرة أو سفينة واحدة تستطيع أن تغير وجهة نظر العالم إليك".

(3) أيضًا في الوقت الذي نجد القاريء أو السامع في العادة ما يكون على دراية كافية بما سيختاره قبل قراءته أو سماعه، وأن شخصية (الكاتب) أو (الخطيب) أو (المذيع) دومًا ما تكون معروفة التوجه والمنهج، فإن الأمر يختلف كثيرًا مع الأفلام السينمائية للأسف، والتي تتغير توجهات أفرادها –مخرجين أو ممثلين– في كل مرة حسب القصة والسيناريو الذي تم اختياره لإنتاجه، فإذا وضعنا في الاعتبار أن النسبة الأكبر لاختيار فيلمٍ ما هي التي تعتمد على جاذبية البوستر أو التريلر الإعلاني Trailer، فإن ذلك يجعل مِن الفيلم غالبًا مفاجأة غير معلومة المحتوى إلا عند المشاهدة الكاملة لأول مرة. مِن هنا؛ كان دس السم في الدسم هو مِن أخطر الأساليب المستخدمة في تلك الأفلام.

مشهد لا يتعدى الدقيقة الواحدة من فيلم المراقبون Watchmen 2009، حيث مِن وسط فيلم، من المفترض أنه مغامرات وخيال علمي، نجد أحد شخصياته (د. مانهاتن) على كوكب المريخ، أمام جسم كبير ودقيق ومعقد، أشبه بتروس الساعة العملاقة، ليقول في استخفاف غريب بعقل المشاهد العادي:

They claim their labors are to build a heaven, yet their heaven is populated by horrors. Perhaps the world is not made. Perhaps nothing is made. A clock without a craftsman. It's too late. Always has been, always will be. Too late.

ربما العالم ليس مخلوقا، ربما لا شيء مخلوق؛ ساعة بغير صانع.

حيث يذكر أحد الشباب أنه لم يلتصق بذاكرته بعد مشاهدة ذلك الفيلم منذ سنوات وإلى اليوم إلا هذه العبارة المترجمة فقط، حيث تم فيها ممارسة مغالطة (المصادرة على المطلوب Begging The Question) بصورة مفاجأة وصادمة لفطرته، وذلك عن طريق تقديم إحدى المستحيلات العقلية، وهي فكرة وجود ساعة بغير صانع، وكأنها شيء طبيعي مسلّم به على لسان الرجل.

(4) كذلك مِن المعلوم أن كل عمل فني هو عمل (وحدوي الإتجاه)؛ أي يتم عرض الأمور فيه مِن وجهة نظر واحدة فقط، وهي وجهة نظر صاحبها، حيث هو وحده الذي يقرر أحداثها ومواقفها، وهو وحده الذي يرسم صورة المظلوم مِن الظالم، وتحديد الطرف القوي الحجة مِن الأضعف، والحسن مِن القبيح، والبداية مِن النهاية، بذلك فهو المتحكم الوحيد فيما سيتم عرضه على المتلقي، كذا فيما سيتم حَجبه عنه، وهو ما يعرف بأسلوب (حارس البوابة Gate keeper)، والأفلام في ذلك هي مِن أقوى المؤثرات بسبب طبيعتها الجذابة، التي تحمل المشاهد ليعيش أحداثها ويتفاعل معها، لتتجسد في عقله وخياله الخاص. لهذا نجد أن مَن تأثروا بها في حياتهم قد أبصروا الحقيقة بعين المؤلف أو المخرج لا بأعينهم هم، وأنهم اعتنقوا أفكاره على غير نقاشٍ محايد.

(5) أما أخطر ما في هذه الأفلام، فهو في حال عرضها على القنوات الرسمية لتصل إلى أكبر قدر ممكن مِن الناس، حيث لا يتم حذف مقاطعها الخبيثة فكريًّا، على غرار ما يتم حذفه مِن مقاطعها الجنسية، وبذلك نلمس مدى عمق تأثيرها، فهي لن تخاطب فئة معينة مِن الناس كالمثقفين مثلًا، أو لن تخاطب كبارًا فقط قد أصقلتهم خبرات الحياة فيردون شبهاتها، بل سيراها الأطفال –وهم أكثر الفئات العمرية تقبلًا وتقليدًا وتأثرًا بما يشاهدونه ويسمعونه لو لم يحذرهم مِنه أحد–، لذلك فإن المرءَ ليشفق على بعض هؤلاء أمام احترافية (الخداع النفسي) و(المغالطات المنطقية)، التي يستخدمهما الملحدون واللادينيون دومًا في زعزعة الإيمان أو التشكيك في الأديان أو الطعن في الخالق، بحيث يتم تمرير قبح الإلحاد وستر عوراته الفكرية في غفلةٍ مِن القوم.

أثر (تقليد) الأفلام السينمائية في تغيير المفاهيم والمعتقدات

يعد أقوى آثار الأفلام على الإطلاق هو ما يعرف بـ(التحفيز على التقليد)، حيث يتم تقديم القدوة للمشاهدين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكما هو معروف، فمن أبسط أساسيات التعليم تكوين القدوة –ومِنه جاء معنى كلمة التعليم في اليابان (كيو إكو 教育)، حيث (إكو) تعني تربية الطفل و(كيو) تعني التشجيع على التقليد–. ويكون تحفيز تقليد الأفلام بإسلوبين:

(1) إما لحظيًّا سريعًا صادمًا، بسبب مقولةٍ ما أو مشهدٍ ما مِن الفيلم أو حتى مضمون الفيلم بأكمله، فتتغير بسببه حياة المشاهد، ربما إلى آخر عمره.

(2) أو يكون بطيئًا متدرجًا، وذلك حسب عمق الفكرة المتسربة إلى عقل المشاهد، أو نتيجة المنظومة النفسية المدروسة القائمة على تكرار مشاهدة الشيء المعين لزرع التعود عليه وتبنيه، مثل تكرار مَشاهد الجنس مثلًا، أو مَشاهد اللامبالاة بمشاعر الآخرين، أو مَشاهد القتل والتعذيب والدماء، أو مَشاهد الاستخفاف بالدين والأخلاق.

فالتحفيز على التقليد يقع في حال تطابق أفكار الفيلم مع: (مشاعرَ كامنةً) أو (ميولٍ خفية) أو (رغبة إثبات النِدّية والقدرة على المحاكاة) داخل نفس المشاهد، عندها يـشجعه الفيلم على إخراجها أو إظهارها على أرض الواقع –سواء بالخير أو بالشر– كالمثال المفجع التالي.

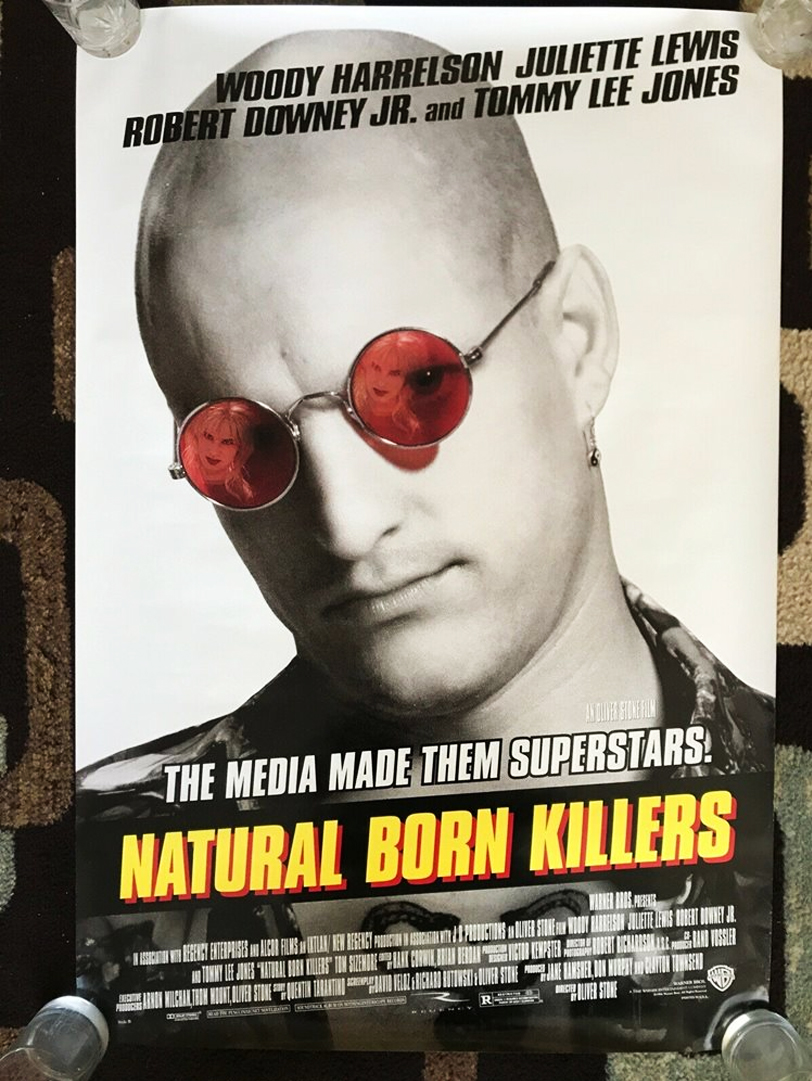

بوستر فيلم (قتلة بالفطرة Natural Born killers) –و اختصاره NBK– 1994، وهو مِن أشهر الأفلام الأمريكية التي أثرت في العديد مِن الشباب والمراهقين حول العالم، ودفعتهم لارتكاب جرائم قتل ومذابح بشعة في مجتمعاتهم على مدار 14 سنة، إما عبثا وإما طلبًا للشهرة، كما وقع مع المجرمين في أحداث الفيلم، وهو مثال واحد فقط مِن بين عشرات الأمثلة على جرائم تقليد الأفلام، أو ما يعرف بـ(Copycat crime)، وقد تم تسجيل 15 حادثة قتل كبرى على الأقل مِن تلك التي اعترف مرتكبوها فيها أو في مذكراتهم بتأثرهم بذلك الفيلم.

ومِن هذه الجرائم البشعة الناتجة عن تأثر المراهقين التائهين في الحياة بالأفكار العبثية والدموية لفيلم (NBK)، الجريمة التي وقعت في ولاية كولورادو الأمريكية 20 إبريل 1999(8)، والمشهورة بـ(مجزرة مدرسة كولومبين الثانوية)، التي راح ضحيتها 12 طالبًا وأستاذًا على يد الثنائي (إيريك هاريس Eric Harris) و(ديلان كليبولد Dylan Klebold)، وهنا أنقل لكم اقتباسين مِن مذكرات (إيريك) لنقترب أكثر مِن نفسية هؤلاء، حيث كتب فيها قبل الحادثة بعام واحد، يوم 10 إبريل 1998:

"When I go NBK and people say things like "Oh, it was so tragic," or "oh he is crazy!" or "It was so bloody", just because your mommy and daddy told you blood and violence is bad, you think it's a f*****g law of nature? Wrong, only science and math are true, everything, and I mean every f*****g thing else is Man made. Before I leave this worthless place, I will kill whoever I deem unfit for anything at all, especially life".

والكلام لا يحتاج إلى شرح، حيث نرى فيه مدى العبثية والعدمية التي سيطرت على الفتى وشجعه على إخراجها فيلم (NBK) وغيره، إلى أن ترعرعت في خياله المريض، ليترسخ لديه مع الوقت –ومع تكرار المشاهدة– أنه لا معنى ولا قيمة لحياة البشر، بل ولا لأي قيمة أو معنى مطلق في الحياة إلا للعلوم المادية والرياضيات فقط، ولذلك فسوف يقضي على كل ما يجده بلا معنى مِن حوله، وخاصة الحياة نفسها!

أشار في مذكراته أيضًا إلى يوم المجزرة الموعود –20 إبريل–، فكتب أنه سيكون الصباح المقدس في شهر إبريل لفيلم (NBK):

"The Holy April morning of NBK."

أما صديقه (كليبولد) –الذي كان في حالة اكتئاب شديد–، فقد كتب في مذكراته أيضًا قبل المجزرة أنه عالق في الإنسانية، وأنه ربما خرج منها إلى الحرية مع (إيريك) والـ(NBK):

"I'm stuck in humanity. Maybe going NBK with Eric is the way... I hope we kill 250."

كيف يتم تمرير الأفكار الإلحادية في الوسائط المرئية؟

لعله مِن الأمور الواضحة أن كلمة (إلحاد) لا زالت كلمة شاذة ومنفرة بالفطرة في آذان وأعين أغلب الناس، وأننا إذا استثنينا تلك الفئة المصابة بهوس الاهتمام بكل شاذ وغريب، فلا زال وقع الكلمة في نفوس المؤمنين كفيلٌ بصرفهم تلقائيًّا عن موادها الدعائية الصريحة المباشرة ككتبهم وأفلامهم المتخصصة، التي تتولى مجلتنا –مجلة براهين– وغيرها الرد العلمي والفلسفي عليها. مِن هنا، فإن ما يعنينا في هذه الدراسة هو تسليط الضوء على الطرق (غير المباشرة) لتمرير الأفكار الإلحادية في الوسائط المرئية والأفلام، وما يدسونه مِن سموم الأفكار في تلك الأعمال التي يقبل الناس عليها غالبًا بدافع التسلية، ثم لا تلبث أن تظهر آثارها في خلل عقولهم وتصرفاتهم واعتقاداتهم بعد سنوات، تلك الآثار التي صِرنا نلمس آثارها في حواراتنا مع أغلب الشباب الملحد التائه اليوم، في صورة (إلحاد شعبي) إذا صح التعبير، والذي بات يميز المفتونين بمثل هذه الأفكار السطحية عن غيرهم، بل وإلى الدرجة التي نجد فيها مَن لا يعرف لوازم إلحاده المادي، أو مَن لا يعرف الفرق بين الإلحاد الموجب والسالب، أو بين الإلحاد القوي والضعيف، أو حتى الفرق بين الإلحاد واللادينية واللاأدرية نفسها، أو مَن يدافع عن إبليس –الذي يفترض أنه لا يؤمن بوجوده أصلًا–.

لهذا سيتم استبعاد أفلامهم الوثائقية المتسترة بستار العلم، كتلك التي تنتجها قنوات (ديسكفري) و(ناشيونال جيوجرافيك)، وسلاسل أفلام (جوناثان ميلر) و(ريتشارد دوكينز)، التي تمرر تدليسات التطور وخرافات الصدفة، والافتراءات الفلسفية على الأديان. كذلك سنستبعد الأفلام التي تستغل جهل الناس بفيزياء الكم وتتلاعب بمفهوم الفراغ الكمي والعدم، والخلط المتعمد بين نفي الحتمية ونفي السببية بقيادة (ستيفن هوكينج)، وأخيرًا سنستبعد أفلام المبالغات الخيالية في قدرات واكتشافات العلوم المستقبلية بقيادة (ميتشيو كاكاو)، التي تصور للبسطاء عقل الإنسان وكأنه الخالق القادم الذي سيمتلك عما قريب حقائق وقدرات كل شيء.

ونستطيع تقسيم طرق تمرير الأفكار الإلحادية إلى العناصر التالية:

أولًا: استغلال ثغرات النفس والعقل والخيال.

ثانيًا: الإغراق في عرض الشهوات والعري وتحبيب الزنا والخيانة.

ثالثًا: تصوير الوجود والحياة بمظهر العبثية والعدمية واللاغائية.

رابعًا: المغالاة في الخيال العلمي لتهميش قدرات الإله الخالق.

خامسًا: استغلال لا معقوليات الأديان المحرفة كذريعة للإلحاد.

سادسًا: تمثيل الإله بصورة غير مباشرة لخلع الرؤى الإلحادية عليه.

سابعًا: استغلال أكاذيب التطور كبوابة للإلحاد.

ولنبدأ معًا في استعراض كل نقطة مِنها، مع التركيز على دور الأفلام السينمائية كما قلنا، والتنبيه على أن كل ما سنذكره هو قليل مِن كثير، وأننا لم نهول في الأمر كما سيظن البعض، ممن قد يرى بعض الأعمال التي سنعرضها هي (عادية) ولا تحتمل ما سنذكره عنها، لكننا نقول: إن هذا البحث هو نتاج فترة مركزة مِن دراسة واستعراض كتابات عددٍ كبير مِن الملحدين التائهين أنفسهم، واعترافاتهم بالأسباب التي أثرت عليهم ابتداء –والتي قد لا يراها غيرهم كذلك– أو تأثروا بها في صغرهم، فكان منها ما سنقرؤه الآن.

أولا: استغلال ثغرات النفس والعقل والخيال

حيث يخطيء مَن يظن أن تأثير الوسائط المرئية ينحصر داخل حدود لوحة الرسم أو أبعاد شاشات التلفاز أو الكمبيوتر، إذ الحقيقة أنها –كتعبير إنساني– تتعدى حدود كل ذلك بكثير، لتخاطب أعماق النفس الإنسانية مباشرة –مناطق قوتها وضعفها أو ثغراتها–، كما أنها تخاطب آفاق الخيال اللامحدود للمشاهد كذلك.

أما بالنسبة للإلحاد، فهو يبحث دومًا عن مفاتيح الثغرات vulnerabilities للنفس أو للخيال، والتي تمكنه مِن أن يمرر سمومه، تمامًا كما يفعل فيروس الكمبيوتر.

(1) فهو قد يستغل الشهوات الجنسية مثلًا –كالبوسترات العارية أو المشاهد الماجنة– في إفساد دين المشاهد –كما سيأتي–، أو جذبه لأعمال مشابهة، أو لدس أفكار مِن خلالها، وقد يستغل في نفس السياق حب المشاهدين للأعمال الكوميدية أو البوليسية، أو الأكشن أو المغامرات أو الخيال العلمي، أو ولع البعض بأفلام الرعب والتقتيل والذبح والتعذيب.

(2) كذلك قد يستغل شهوة البعض في التمرد على الأحوال الاعتيادية والأوامر، أو حتى التمرد على طبيعة جنسه كذكر أو أنثى، إذ مع التركيز على هذه النوعية، فقد ينتهي الحال بهم –مع بعض التأثيرات النفسية والمغالطات المنطقية– إلى تقبل فكرة التمرد على الإله نفسه، بل والمبالغة في التكبر والعناد، وتصوير ذلك كله على أنه الشجاعة والعزة والكرامة في رفض عبودية وطاعة الإله، وقضائه وقدره، كما في أفلام تصوير البشر ندًا للإله، أو الآلهة الإغريقية، أو الدفاع عن إبليس وتبرير كفره وعناده.

(3) بل قد يستغل الإلحاد شهوة البعض في الظهور والتميز بين الأقران، ولو بالمذموم والشاذ، على غرار الأعرابي الذي تبول في بئر زمزم لكي يشتهر اسمه بين القبائل! فمثل هذه الشخصيات هي الأكثر قبولًا لشذوذ الإلحاد والأكثر إصرارًا على إظهاره لا إخفائه، وعذابها –كل العذاب– عندما تتجاهلها أو تبدي عدم اهتمام بإلحادها.

(4) أحيانًا أخرى تجدهم يستغلون شهوة البعض في تقمص دور الشخصية العقلانية والمنطقية بين الناس إلى أبعد حد، فيقدمون له أبطال الأعمال الفنية مِن شخصيات المسلسلات أو الأفلام في صورة الملحد أو اللاديني العقلاني، الذي لا يؤمن إلا بالعلم فقط، والرافض لكل غيب الأديان، حيث بهذه الصورة الجذابة المقربة إلى نفسه يحاول تقليدهم ليصير العبقري الذي قد لاحظ ما لم يلاحظه أحد طوال القرون، أو في صورة العبقري الذي يؤمن بما يخالف أغلب البَدَهِيَّات مِن حوله –مثل أن يؤمِن بالتطور الصدفي العشوائي في مقابل الخلق الإلهي، أو (2+2=5)!

نطالع ذلك في رسمهم لشخصيات أشهر المسلسلات اليومية عندهم –اخترت المسلسلات هنا لأنها أطول أثرًا مع طول مدة المشاهدة–، مثل شخصية الشاب المثقف المؤمن بالعلم (شيلدون كوبر) مِن مسلسل Big Bang Theory، والذي يتعمدون إظهاره في صورة المتعالم الفاهم المؤمن بالتطور، في مقابل إظهار الآخرين مِن حوله في صورة البسطاء الجاهلين المؤمنين بالخلق الإلهي أو الديني.

نطالع ذلك في رسمهم لشخصيات أشهر المسلسلات اليومية عندهم –اخترت المسلسلات هنا لأنها أطول أثرًا مع طول مدة المشاهدة–، مثل شخصية الشاب المثقف المؤمن بالعلم (شيلدون كوبر) مِن مسلسل Big Bang Theory، والذي يتعمدون إظهاره في صورة المتعالم الفاهم المؤمن بالتطور، في مقابل إظهار الآخرين مِن حوله في صورة البسطاء الجاهلين المؤمنين بالخلق الإلهي أو الديني.

حيث يقول نادبًا حظه في وجوده معهم:

Sheldon Cooper: This is my home now. Thanks to you my career is over and I'll spend the rest of my life here in Texas, trying to teach evolution to creationists.

Mary: You watch your mouth, Shelly. Everyone's entitled to their opinion.

Sheldon Cooper: Evolution isn't an opinion, it's fact.

Mary: And that is your opinion.

Sheldon Cooper: [to the others]

I forgive you. Let's go home.

ومثل مجموعة الدكاترة الملحدين العلماء الأذكياء –هكذا يزينونهم للملايين– وعلى رأسهم الدكتور (جورج هاوس)، مِن مسلسل House، بجملته المتهمة للمتدينين باللاعقلانية:

"Rational arguments don't usually work on religious people, otherwise there would be no religious people".

والدكتور (بيري كوكس)، مِن مسلسل Scrubs، وجملته المعبرة عن عبثية الحياة:

"Nurse Laverne Roberts: Everything happens for a reason.

Dr. Cox: Are you really trying to tell me that things like New Orleans, AIDS, sugar–free ice cream, crack babies, Hugh Jackman, and cancer all happen for a reason?

Because I'm sorry, I'm... I'm just not buying that".

وطالبة علم النفس (بريتا بيري)، مِن مسلسل Community، والتي تروج للإلحاد الأخلاقي، في محاولة خبيثة لكسر العلاقة الوطيدة بين الإلحاد وانعدام المرجعية الأخلاقية كما يعرفها الناس، حيث تقول لصديقتها المتدينة (شيرلي) في إحدى المرات:

"Yeah, but your religion isn't the same as morality, and calling me immoral because I'm atheistic is religious persecution".

حتى شخصيات الكارتون لم تسلم مِن هذا العبث بالعقول، حيث قدموا شخصية الشابة العلمية المثقفة (داريا)، مِن مسلسل Daria، والتي تعلم (الشك) في كل شيء، إلى أن تقول جملتها الإلحادية التي تعلق بذهن المشاهد المفتون بها:

"Until I see some pretty convincing evidence…

I think we are on our own".

(5) أمثال هؤلاء يكون الفخ الذي يقعون فيه غالبًا هو فخ إظهار (الأدلة) على وجود أخطاء في الأديان، أو (الأدلة) على وجود أشياء في الكون لا فائدة منها –في أعينهم–، أو (الأدلة) على محصورية العلم فيما يمكن تحسسه ماديًّا فقط، وهذا هو التدليس بعينه؛ لأنه حتى العلم التجريبي يقوم على استدلالات واستنباطات، تعتمد على رصد آثار الأشياء اعتمادًا على أنه ليس هناك شيء حادث إلا بسبب أحدثه، فالذرة والإلكترون وسائر الجسيمات دون الذرية لم يرها أحد مثلًا منذ عشرات السنين إلا مِن خلال آثارها، ولو صحت هذه النظرة المغلوطة التي ينشرها الإلحاد عن محصورية العلم في المحسوسات فقط، لكان العالِم الفيزيائي (بيتر هيجز) –مكتشف بوزون هيجز– مجنونًا عندما تحدث عنه منذ 40 عامًا؛ حيث لم يتأكد وجوده إلا في الأعوام الثلاثة الأخيرة فقط. هكذا نجد استغلال الملحدين لإحدى أشهر المغالطات المنطقية مع هؤلاء الضحايا هنا، وهي مغالطة (المصوب الدقيق) Sharpshooter fallacy، حيث ينتقي فيها صاحبها ما يشاء مِن الأدلة مِن وجهة نظره لقبول شيءٍ معين، ويترك أضعاف أضعافها مِما لا يريد.

(6) لعل مِن أشهر الأساليب النفسية كذلك لزعزعة إيمان المشاهد (العادي) بالصور أو الكاريكاتيرات أو الأفلام هو أسلوب (الصدمة) The Shock، وهو تعمد (إهانة) المقدسات لديه بالرسومات أو الألفاظ البذيئة جهارًا وعلنا، مثل عشرات أو مئات الصور والكاريكاتير التي يحاولون نشرها على الفيسبوك وتويتر والمنتديات، أو مثل المَشاهد القصيرة المدروسة والمتعمدة في بعض الأفلام، والتي قد تصل إلى السخرية مِن الإله نفسه بتمثيله بصور غير لائقة، خصوصًا في الخارج، حيث تكفل الحكومات العلمانية ذلك بكل أريحية، ضاربة بقداسة الأديان ورموزها عرض الحائط، أو استغلال تعاطف المشاهد في بعض المواقف كالتي ينظر فيها بطل الفيلم مثلًا إلى السماء لينادي إلهه، متحديًّا إياه إن كان موجودًا أن يستجب له دعاءه، أو أن يظهر له آية.

مثل هذا الأسلوب النفسي –الخبيث والمفاجيء– يعتمد على كسر المهابة والقداسة في عقل المشاهد (العادي)، خصوصًا عند الذين لديهم مفهوم خاطئ بأنه لا يستطيع أحد أن يسب الله أو يتحداه إلا ويلحق به الموت أو الخسف (على الفور)، ونسوا أن الله تعالى قد ذكر في قرآنه الكريم إمكانية أن يسبه أحد الجهال فقال: "وَلاَ تَسبّواْ الَّذِينَ يَدْعونَ مِن دونِ اللّهِ فَيَسبّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ" (الأنعام 108)، ونسوا أن تلك الحرية –التي بلغت سب الإله– هي حجة على الكافرين؛ بما منحهم الله تعالى مِن اختيار –وليس الجبر كما يدعي بعضهم–، وأنه لو عاقب كلَّ مَن يسبه بالفعل عقابًا (فوريًّا) لسقط معنى الاختبار والامتحان في الحياة، لذلك فهو يصرِّف انتقامه عمَن شاء مِنهم بمقتضى حكمته.

في مشهد لا يتعدى الدقيقتين مِن فيلم الرمادي The Grey 2011، ينظر فيه بطل الفيلم إلى الأعلى نحو السماء، ويوجه كلامًا بذيئًا إلى إلهه بسبب المِحنة التي فيها، وعدم إجابة دعائه.

وعلى قدر ما تهتز أنفس البعض بالفعل مِن جراء مثل هذه المشاهد المدروسة والمتعمدة لتحفيز السفهاء على (تقليدها)، على قدر ما يتخطاها العقلاء مِنهم بعد حين، وبعد أن يتفكروا فيها على مهل، حيث يجدون فيها عدة مغالطات منطقية كما قلنا نذكر منها:

أ– مغالطة (التعميم السريع Hasty Generalization)؛ وتنتج عن أسلوب (حارس البوابة) وعدم عرض الفيلم لفكرة حالات البشر الأخرى الكثيرة، التي يدعون فيها ربهم ويستجاب لهم لحظيًّا إذا اقتضت ذلك مشيئته وحكمته، بل وحتى مع الملاحدة أنفسهم المنكرين له؛ مثلما وقع مع جراح العيون المليونير الملحد سابقًا (د. لورانس بروان Dr. Laurence Brown)، حيث كانت الاستجابة اللحظية لدعائه ونجاة ابنته الوليدة سببًا في تركه لإلحاده ثم هدايته إلى الإسلام لاحقًا.(9)

ب– (مغالطة المَنشأ Genetic Fallacy)؛ حيث أن الغرض مِن الحياة الدنيا أصلًا عند الأديان بعامة –والأديان الإبراهيمية بخاصة– هو الامتحان والابتلاء وإظهار الإيمان بالله مِن عدمه رغم الشدائد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم كمثال: "آلم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ" (العنكبوت 1: 3)، بل وتاريخ البشرية مليء –إلى اللحظة– بأبشع جرائم القتل والتعذيب والإبادة في حق المؤمنين بالله، ولم نر منهم انتكاسة أو كفرًا أو اعتراضًا على قدر الله ومشيئته، وذلك ليقينهم التام بأن المستقر هي دار الآخرة والنعيم والثواب، لا دار الدنيا القصيرة الفانية.

جـ– مغالطة (السبب الزائف False Cause)؛ وهي في هذا المشهد أتت في صورة: أنا لم يستجب لدعائي، إذن الله غير موجود. وكأنه كان فرضًا على الله تعالى أن يستجب لـ(كل) أدعية البشر جميعًا، حتى ولو كانت متناقضة عقليًّا؛ كأن يدعوه شخصان صالحان مثلًا للزواج مِن امرأة واحدة، أو حتى لو تعارضت مع مشيئته في تأخير الإجابة أو الابتلاء، وإظهار الكثير مِن شر الأشرار حتى يؤاخذهم عليه، ووقوع الكثير مِن الظلم للأخيار حتى يثيبهم عليه.

د– ويتفرع عن نفس المغالطة السابقة طلب البطل مِن إلهه أن يظهر له آية معجزة، ربما كما عودتهم العديد مِن البرامج التنصيرية الخادعة في أمريكا والعالم؛ حيث لو لم يظهرها له الله يكون حينها غير موجود، وهذه أعجب مِن مسألة الدعاء السابقة نفسها، ذلك لأنها لو تحققت لـ(كل) الناس لانتفى معنى (اختبار) الإيمان والكفر في الحياة، يقول عز وجل: "وَلَوْ شَاء رَبّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كلّهمْ جَمِيعًا" (يونس 99)، ويقول كذلك: "إِن نَّشَأْ ننَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقهمْ لَهَا خَاضِعِينَ"(الشعراء 4).

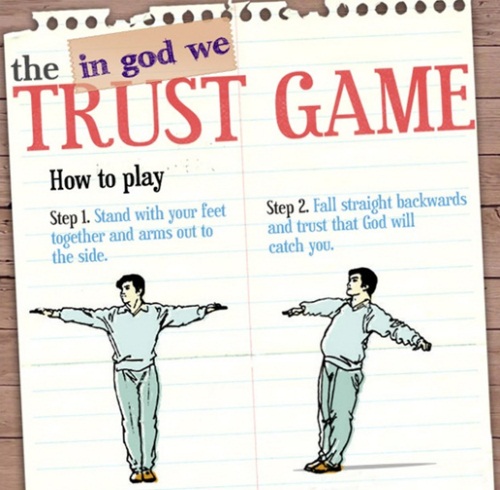

(7) هناك أسلوب آخر مِن الأساليب الملتوية، إلا أنه يظهر لنا أهم ثغرة مِن ثغرات النفس المتقبلة للإلحاد؛ وهي الاستعداد المسبق للسخرية مِن الدين أو الإله، وإلا لما كانت استجابت لمثل هذه السذاجة أو (المراوغة Equivocation) في الطرح، خصوصًا باستخدام أسهل المغالطات المنطقية؛ مثل مغالطة (التشبيه الخاطيء False analogy)، أو مغالطة (الخلط بين المعاني المعنوية وجعلها مادية Reification)، ومثل الرسمة التهكمية التالية كمثال:

حيث تسخر مِن ثقة المؤمنين بالله وتسخر مِن عبارة In God We Trust الشهيرة عند الأمريكان، والمكتوبة على عملة الدولار الورقي، فنجد صانع الرسمة يتلاعب بذلك المعنى المعنوي –أي الثقة بالله– ليلبسه لبسة مادية ساذجة لا تنطلي إلا على السذج مِن أمثاله، حيث يطلب ممَن يثق بالله أن يقف رافعًا ذراعيه إلى جانبيه، ثم يميل إلى الخلف وهو يثق بأن الله لن يجعله يقع على ظهره!

بالطبع لا يحتاج العاقل أن يبين سفاهة هذا المنطق وتناقضه مع أبسط مباديء العقل الإيماني، وهو أن الله تعالى قد خلق لنا الدنيا لتسير في الأصل بالأسباب والقوانين الفيزيائية، ولتكون المعجزات والآيات فيها هي الاستثناء لا القاعدة، ومعلوم أن تقرير هذه الحقيقة لا يحتاج إلى اختراعٍ يخترعه المؤمنون اليوم ليداروا به خللًا لم يكونوا يعرفونه في إيمانهم، إنما يترجم لنا مدى استخفاف الملاحدة بعقول أتباعهم مِن السذج والمراهقين فكريًّا والضعاف عقليّا، الذين لا تنطلي مثل هذه الخدع النفسية والمغالطات المنطقية إلا عليهم.

فيلم الحافة The Ledge 2011، والفيلم هو مِن أشهر الأفلام التي قامت بمحاولة تلميع الإلحاد أخلاقيًّا، وإظهاره بمظهر الذي ضحى بحياته مِن أجل حبيبته، وهي زوجة جاره المؤمن النصراني الذي خانه الملحد معها، وإظهاره بمظهر (قوي الحجة) في مقابل المؤمن (ضعيف الحجة)، وذلك برسم السيناريو لحواراتٍ مدروسةٍ مسبقا، يقول فيها المؤمن: الكمال في خلق المخلوقات ودقة الكون يدل على الخالق. فيرد الملحد –الذي بدلًا مِن تفنيد حجة المؤمن يلجأ للجهل والإلحاد العاطفي–: لكن لو كان هناك دليل على وجود الخالق، فبما تفسر وجود الشر في العالم؟ وأولئك الذين لم تبلغهم رسالة سيدخلون النار؟ ثم ينتهي الفيلم بتصوير المؤمن وكأنه لا يدفعه للإيمان بالله إلا أن ذلك يجعل الناس أكثر تقبلًا للموت، وأنهم سيلاقون أحبابهم بعده.

رغم قذارة قصة الفيلم التي تبرر لنا أحقر قصص الخيانة الزوجية؛ إحداها خيانة الملحد لجاره النصراني المتدين مع زوجته التي قرر أن يغويها انتقاما من فكرة جاره عن الشذوذ الجنسي، والآخر الشرطي المؤمن الذي تخونه زوجته وتنجب له ولدين، ثم بعد ذلك يعرف أنه لا ينجب، وليت القذارة تقف عند هذا الحد، بل يتضح له أنها خانته مع أخيه الأصغر لكي يخرج الأولاد شبهه، لذلك يشير إلى إلحاده في نهاية الفيلم هو الآخر –عبث في عبث–. إنها قيم ومباديء الإلحاد، التي تظهر رغمًا عنهم مهما حاولوا تلميعه، فيكرههم الناس أكثر، ويتأكدون أن الملاحدة ليسوا أهلًا للثقة ولا للأمانة.

أ- أما عن حجة أننا نرى آثار الفاعل ولا نرى الفاعل؛ فهذا أمر بدهيّ أصلًا، مِن أوليّات التفكير الإنساني والعلم التجريبي نفسه، لا ينكرها إلا المختلون أصحاب (2+2=5). هاهم العلماء تحدثوا عن الجاذبية، وحسبوها في معادلاتهم وقوانينهم مِن مجرد آثارها، ولم يعرف كنهها كقوة مِن القوى أو يرها أو يلمسها أحد.

ب- أما حجة الذين يموتون ولم تبلغهم رسالات الله في أي زمان أو مكان –مثل الميت صغيرًا ومَن لم تبلغه رسالة أو بلغته مشوهة لا تقم معها حجة الله عليه، والمجنون والأصم والشيخ الهرم الذي لا يعي ما يقال له– فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى هو الذي اختار لكل إنسان نوع امتحانه الذي يتناسب معه لإظهار مكنون نفسه الذي يعرفه الله مسبقًا، لكنه يظهره ليحاسبنا عليه بعدله، لا بمقتضى علمه فقط، فمِنّا مَن يكون امتحانه في الدنيا، ومِنا مَن يكون امتحانه في الآخرة.

ج- أما مشكلة الشر Problem of evil، فلو أنصف الملحد مع نفسه فلا صلة بينها وبين مسألة وجود الخالق مِن عدمه؛ ذلك لأن وجود الخالق تبحثه دلائل أخرى، مثل استحالة تسلسل الأسباب إلى ما لا نهاية، ومثل أن كل شيء مركب ومعقد ودقيق وله غاية، فلا بد له مِن صانع.. وهكذا.

تعالوا لنرى الاحتمالات العقلية لتبرير وجود الشر:

الاحتمال (الأول)، فهو أن الخالق قد خلق الكون وتركه، لذلك ظهرت فيه الشرور، وهذا محال بالنظر إلى افتقار كل مخلوق مِن الذرة إلى المجرة لعناية الخالق به في كل لحظة، وذلك لأنه وفقا لنزوع الطاقة إلى التفرق والتبدد والانتشار، وصولًا للاستقرار والسكون، فلم يكن للذرات ولا للمجرات أن يبذلوا طاقة للتجمع بدلًا مِن التفرق، ولا الخلية لتنقسم وتتكاثر بدلًا مِن أن تموت.

والاحتمال (الثاني)، أن الخالق يريد الخير، لكنه لا يستطيع منع الشر في العالم، وهذا أغرب مِن الاحتمال السابق؛ لأن مَن يخلق كل هذا الكون تكون بيده أسباب القضاء على أي شيء يسبب شرًا فيه، مثل أن يميت الأشرار مثلًا، أو يوقف ابتلاءات الطبيعة مِن زلالزل وبراكين ونحوه إذا أراد.

الاحتمال (الثالث)، هو أن خالق هذا الكون هو شرير بالفعل، ويريد للشر أن يتواجد فيه، وهذا يهدم فكرة ارتباط وجود الشر بالخالق تمامًا! لكنه احتمالٌ مَغلوط كذلك؛ لأن إدراكنا للكمال والجمال الذي نعرفه نحن المخلوقين للخير عن الشر يستحيل أن يغرس معرفته فينا إله لا يملكه، فضلًا عن أنه لما كان الخير أكمل مِن الشر، فهو الأليق بالخالق الكامل القدرة، لأن الدافع إلى الشر ينتج عن نقص.

والاحتمال (الأخير)، أن الخالق يستطيع منع كل شرور العالم، لكنه يتركها فقط ليظهر مكنونات أنفس الأخيار والأشرار على أرض الواقع، ليحاسبهم على أفعالهم، لا على مجرد علمه النافذ. وهو الأليق بالخالق عز وجل العظيم القادر على كل شيء، وهو الحاصل مِن انتصار الخير على الشر دومًا مهما طال.

ثانيًا: الإغراق في عرض الشهوات والعري وتبرير الزنا والخيانة الزوجية

وهو باب مِن أوسع الأبواب المؤدية إلى رفض الأديان نفسيًّا على المدى القريب أو البعيد، بالتالي، إلى إنكار الخالق نفسه إذا تدنى كفر الساقط فيها مِن اللادينية إلى الإلحاد.

حيث تعتمد طريقتها على تعليق قلوب ضعاف الإيمان والتقوى بمختلف الشهوات الجسدية والجنسية، فإذا اعتادوا عليها وألفوها، وربما اشتهوها في نفوسهم أو أدمنوها أو وقعوا فيها بالفعل، يصطدمون ساعتها –حتمًا– بما ترفضه أديانهم، مثل العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ومثل حرية التعري وكشف العورات، والشذوذ الجنسي وخيانة الأزواج.. إلخ.

كل ذلك لست في حاجة للتدليل عليه اليوم بأسماء أعمال فنية معينة، فقد عمت به البلوى حتى وصلت إلى أفلام الكارتون والأنمي للأطفال والمراهقين، فأين الشعور بالمسؤولية تجاههم؟ وأين مشاركتنا الأطفال والمراهقين اهتماماتهم، وتوجيههم، وإظهار الفاسد مِن الصالح لهم؟ أين مصاحبتهم بالحسنى كما أرشدنا رسول الله ﷺ؟

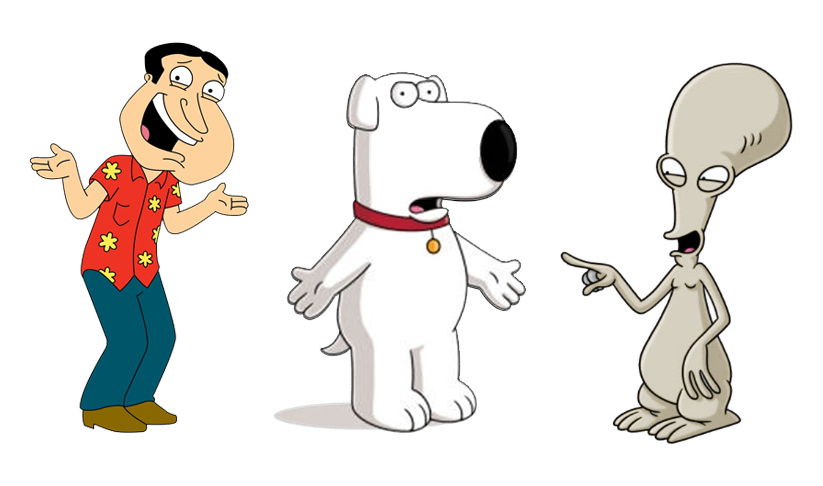

صور لثلاث شخصيات ملحدة مِن أشهر شخصيات مسلسلات الكارتون الأمريكية اليوم: الأولى، للكائن الفضائي (روجر سميث Roger Smith)، مِن مسلسل American Dad. والثانية، للكلب (برايان جريفين Brian Griffin)، مِن مسلسل Family Guy. وكليهما مهووس بالجنس، ومدمن للخمر، ومستهزئ بالأديان. أما الشخصية الثالثة، فهي (كواجماير Quagmire) عنوان الجنس والعربدة والنكات الجنسية، من مسلسل Family Guy كذلك؛ حيث تمتليء هذه المسلسلات بكل ما يتخيله العاقل مِن شذوذ وإسفاف أخلاقي، وسخرية مِن كل قيمة ورمز ديني، في إطارٍ رسوميٍّ كوميدي، لا ينتظر أن يكبر الأطفال ليلوثهم بلوثاته، إنما يتم إنتاجه خصيصًا لهم. كذلك نرى ربط الإلحاد بالشذوذ الجنسي في شخصيات الكارتون للأطفال –مثل المسلسلات السابقة–، وتحبيبهم فيه، وتحفيزهم على تقليده.

كما يتم أيضا عرض هذه الشخصيات الشاذة جنسيًّا في صورة أبطال لأشهر المسلسلات التي يتأثر بها المراهقون والشباب، مثل شخصية (أوسكار مارتينيز Oscar Martinez) في مسلسل The Office، وطالب المرحلة الثانوية (كورت هاميل Kurt Hummel) في مسلسل Glee، وكلاهما شاذ علني openly gay وملحد. وبالطبع كل منهما لطيف funny وناجح وشخص محبب.

كما يتم أيضا عرض هذه الشخصيات الشاذة جنسيًّا في صورة أبطال لأشهر المسلسلات التي يتأثر بها المراهقون والشباب، مثل شخصية (أوسكار مارتينيز Oscar Martinez) في مسلسل The Office، وطالب المرحلة الثانوية (كورت هاميل Kurt Hummel) في مسلسل Glee، وكلاهما شاذ علني openly gay وملحد. وبالطبع كل منهما لطيف funny وناجح وشخص محبب.

بل صار عاديًّا اليوم في الألعاب أو الأفلام السينمائية أن تشتمل على مشهد أو أكثر مِن المشاهد الجنسية الصريحة أو العري الفاضح، حتى أنها كانت السبب الأول في صرفي عن متابعة مثل تلك الأعمال منذ أكثر مِن 15 عاما تقريبًا، إذ المرء إن أراد أن يتطهر قلبه وبصيرته فعليه بتطهير بصره وجوارحه أولًا، ولعل أحد أخطار النظر إلى هذه القاذورات هو في تغذيتها المستمرة للخيال وللعقل الباطن بتفاصيل مواقف العري والزنا والخيانة والشذوذ واستراق النظر، حتى إذا مر على المشاهد مثلها –أو قريبًا منها– في حياته الخاصة بالفعل، فتبدأ ذاكرته في استحضارها على الفور، ليبدأ إغراء النفس بالحرام، ويبدأ إغواء الشيطان بتقليدها. أما المؤمن، فمِن المفترض به أن يتجنب –قدر ما يستطيع– مثل هذه الابتلاءات والامتحانات، التي قد يوكله الله تعالى فيها إلى نفسه، وساعتها ما أضعف الإنسان أمام الشهوات، يقول تعالى: "وَاللّه يرِيد أَن يَتوبَ عَلَيْكمْ وَيرِيد الَّذِينَ يَتَّبِعونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلواْ مَيْلًا"(التوبة 27– 28).

الشاهد؛ أنه مع كل هذا الكم مِن الشهوات المستعرة، وتشجيع عدم الحياء منها، وتزيين التفاعل معها، وتمريرها في الإيميلات وتناقلها في التويتات والفيسبوك، ولو كنوع مِن (التفتح) و(التحرر) و(الروشنة)، فإنه سيصاحبها حتمًا مع الوقت –بصورة غير إرادية– مشاعر (الرفض) النفسي لفكرة المحاسبة عليها، واعتبارها مِن المحرمات والمرفوضات، أو مظاهر (اليأس) النفسي لمَن وقع ضحيةً لهذه الشهوات بالفعل، وظن أن الله لن يغفر له، وبذلك هم يضعون ضعيف الإيمان على أول درجات سلم اللادينية ورفض الدين، ويفتحون أمامه –عند نهاية السلم– باب الإلحاد على مصراعيه.

إذا أردت أن تحاسب العلمانية المتفسخة على ذلك لقالت لك: أنا طلبت مِنه القفز مِن النافذة، ولم أطلب مِنه أن يسقط على الأرض فيموت.

هنا يتجلى دور العلمانية الحقيقي في مطالبة كل مَن يثق فيها بأن يقف "رافعًا ذراعيه إلى جانبيه" ثم "يميل إلى الخلف"، مع اليقين بأنها "لن تجعله يقع على ظهره"!

تمامًا كما تبيح الخمر والمخدرات والدعارة والشذوذ في مجتمعاتها، وهي تعلم علم اليقين مدى المصائب التي تتسبب فيها على كل المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية، لكن على غرار الأسلوب المتحضر في تصنيع الموت وإهدائه إليك في علبةٍ أنيقة تقول: "التدخين يؤدي إلى الوفاة"! أو كتابة (للكبار فقط أو +18 أو R أو NC-17... إلخ) على بوسترات الأفلام، وكأن من تجاوز عمره سنة معينة سيصبح كالملائكة لن يتأثر بمصائب ما فيها، أو أن مثل هذه التحذيرات ستستثير المراهقين قبل الكبار لمشاهدتها وكسر التحذير منها، خاصة في عالم الإنترنت وانعدام الرقابة.

ولعل فيلم (محامي الشيطان) The Devil's Advocate 1997م خير مثال على تعليب الموت مع التحذير منه، حيث يمثل فيه (آل باتشينو) دور إبليس في صورة (جون ميلتون) المحامي الكبير من نيويورك، الذي يريد غواية الشاب الطموح (كيفِن لوماكس) للعمل معه، وبالرغم من أن أحداث نهاية الفيلم توضح أن هدفه الأساسي هو إبراز الصراع الدائم بين الشيطان والإنسان، وأن للإنسان دائما فرصة الاختيار والفوز، ولكن قدر التبرير للشر والشيطان في الفيلم مع انعدام الردود القوية لجانب الخير، يجعل منه موتا معلبا مع عبارة تحذير. حيث سمح الكاتب للشيطان باستعراض دفاعه وتبريره بكل حرية، واكتفى من الإنسان بالسكوت والرفض الإجمالي غير المفسر. أي أن السياق الدرامي سمح له بوجود حوار عادل بين طرفي المعادلة –الخير والشر–، فأفسح المجال لطرف الشر، وأسكت طرف الخير؛ ظنا منه أن النهاية كافية. وهي بالطبع ليست كافية، وهو ما نشهده من تبني بعض الشباب الملحد لصور وأقوال وحجج الفيلم وشخصية الشيطان التي يجسدها آل باتشينو على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يقول الشيطان في مشهد النهاية –وأعتذر عن الكلام البذيء في نهاية الاقتباس–:

ولعل فيلم (محامي الشيطان) The Devil's Advocate 1997م خير مثال على تعليب الموت مع التحذير منه، حيث يمثل فيه (آل باتشينو) دور إبليس في صورة (جون ميلتون) المحامي الكبير من نيويورك، الذي يريد غواية الشاب الطموح (كيفِن لوماكس) للعمل معه، وبالرغم من أن أحداث نهاية الفيلم توضح أن هدفه الأساسي هو إبراز الصراع الدائم بين الشيطان والإنسان، وأن للإنسان دائما فرصة الاختيار والفوز، ولكن قدر التبرير للشر والشيطان في الفيلم مع انعدام الردود القوية لجانب الخير، يجعل منه موتا معلبا مع عبارة تحذير. حيث سمح الكاتب للشيطان باستعراض دفاعه وتبريره بكل حرية، واكتفى من الإنسان بالسكوت والرفض الإجمالي غير المفسر. أي أن السياق الدرامي سمح له بوجود حوار عادل بين طرفي المعادلة –الخير والشر–، فأفسح المجال لطرف الشر، وأسكت طرف الخير؛ ظنا منه أن النهاية كافية. وهي بالطبع ليست كافية، وهو ما نشهده من تبني بعض الشباب الملحد لصور وأقوال وحجج الفيلم وشخصية الشيطان التي يجسدها آل باتشينو على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يقول الشيطان في مشهد النهاية –وأعتذر عن الكلام البذيء في نهاية الاقتباس–:

Who are you carrying all those bricks for anyway? God? is that it?

Well, I'll tell you.

Let me give you a little inside information about God.

God likes to watch. He's a prankster.

Think about it. He gives man instincts.

He gives you this extraordinary gift, and then what does He do, I swear for His own amusement, his own private, cosmic gag reel, He sets the rules in opposition.

It's the goof of all time.

Look but don't touch. Touch, but don't taste. Taste, don't swallow.

Ahaha. And while you're jumpin' from one foot to the next, what is he doing?

He's laughin' His sick, f*****g *** off! He's a tight–***! He's a SADIST! He's an absentee landlord!

Worship that? NEVER!

حيث نسأل سؤالًا لكل ذي عقل هنا، هل حرم الله تعالى على الإنسان إلا الخبائث؛ مثل الزنا المهلك للحرث والنسل والمضيع للحقوق والمدمر للكيان الأسري وروح العائلة وبناء المجتمع، ومثل الربا وابتزاز الفقراء لصالح الأغنياء، ومثل الأخلاق السيئة كالغش والكذب والخيانة والنفاق، ومثل المسكرات مِن الخمر المخدرات التي تودي بعقل صاحبها وتجعله بلا هدف، فيقتل ويسرق ويصدم بسيارته ويزني ويغتصب حتى أمه أو أخته أو ابنته أو غيرهن وهو لا يدري؟ والسؤال بصورة أخرى أكثر كشفًا للحجة السفيهة: هل أعطى الله تعالى الشهوات للإنسان، إلا وقد أباح له الحلال الطيب الذي يكفيه مِن زواجٍ وطعامٍ ولباس؟! هل أعطى له شهوة الجنس مثلًا ثم حرم عليه كل اتصال جنسي؟! أم أنه قد أباح له طريقًا واحدًا صحيحًا طاهرًا فقط صرفه إليه، ألا وهو الزواج؟! ثم إنّه قد نهى الرجال والنساء عن النظر المحرم للعورات، كذلك نهى عن التبرج والسفور والعري والاختلاط المشين، ثم أمر أخيرًا بتيسير الزواج والترغيب فيه: "وَأَنكِحوا الْأَيَامَى مِنكمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكمْ وَإِمَائِكمْ إِن يَكونوا فقَرَاء يغْنِهِم اللَّه مِن فَضْلِهِ وَاللَّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ "(النور 32).

ثالثا: تصوير الوجود والحياة بمظهر العبثية والعدمية واللاغائية

باب آخر موازٍ لباب الإغراق في الشهوات، يقع عن طريق نشر الأعمال التي تتلاعب بمفاهيم الحياة والموت، وأكذوبة الصدفة والعشوائية التي ينتج عنها الكون والحياة، أو خرافات التطور التي تسلب الإنسان مركزيته بين المخلوقات، أو خلط الوهم بالحقيقة، أو إزالة الفوارق بين الممكن العقلي والمستحيل العقلي، أو الاستخفاف بإنسانية البشر ومشاعرهم وعواطفهم وأخلاقهم السامية، التي مِن دونها ينحط قدرهم، إلى أن يصيروا (عالقين في الإنسانية)، مثلما قالها المراهق التائه (كليبولد)، أسير الـ(NBK)، لو تذكرون.

حيث صار المجال مفتوحًا منذ عهود ليتفنن فيه كل مريضٍ نفسيٍّ، وكل متلاعب بحياة البشر، في اختراع قصة لعبة كمبيوترية جديدة أو فيلم جديد –كارتون أو سينما–، يهدم فيهم الاتزان الوجودي داخل عقل الإنسان، ليفتح له ألف باب مِن خيالات الكفر والإلحاد، أو الأخلاق المؤدية إليهم.

فبدءً مِن ألعاب السيارات، التي كلما قتل أبطال اللعبة –وهم اللصوص– عددًا أكبر مِن الأبرياء الذين في الشوارع أثناء هروبهم مِن الشرطة يحصلون بذلك على Score أكبر، مرورًا بمئات الألعاب والأفلام الأخرى التي تمتلئ بخلط عالم الجن بخرافات الأشباح والأرواح الهائمة، أو تمتليء بقصص السحر التي تخلط المعجزات بتلاعبات الشياطين، حتى تنسب قدرات الله إلى غيره في عقل اللاعب أو المشاهد، أو التي تمتليء كذلك بقصص (الموتى الأحياء) Living Dead، كالـ(الزومبي) Zombie وغيرها، لتتلاعب بالحد الفاصل بين الحياة والموت، أو التي تروج لقصص الرعب العبثي، وتمتليء بالخيالات المريضة، والتوهمات السقيمة، والقتل الكثيف البشع وغير المبرر وبغير هدف، بل والتي تمتلئ بمَشاهد التقطيع والذبح والتعذيب والتلذذ بآلام الضحايا والدماء والأشلاء التي تملأ كل مكان مِن حولك في اللعبة أو في الفيلم، حتى أن بعضها صار يدعو صراحًة لطقوس السحر الأسود وعبادة الشيطان، بالصورة التي تدفع كل عاقل إلى أن يتساءل: ما الهدف مِن وراء إنتاج مثل هذه المصائب النفسية والاجتماعية؟!

انتهاءً بمجموعة كبيرة مِن الأفكار الخيالية البرّاقة، التي يتم صياغتها في أفلام وأعمال ومجلات (أنمي)، يتم فيها استبدال كل ما هو غيب لدى الأديان –ابتداءً مِن الخالق ومرورًا بالملائكة والشياطين والموت– بعالم الأرواح والطاقة والقدرات الخارقة، وهي رواسب الدين عند اليابانيين، الذين يخيم عليهم الإلحاد القاتل اليوم، وأعلى نسبة انتحار في العالم، أو مجموعة كبيرة مِن الأفلام السينمائية المسبوكة الحبكة، لقلب مفاهيم الحياة والكون وبدهيّات العقل رأسًا على عقب، وخلط الوهم بالحقيقة، في عبثية وعدمية واضحة، مثل:

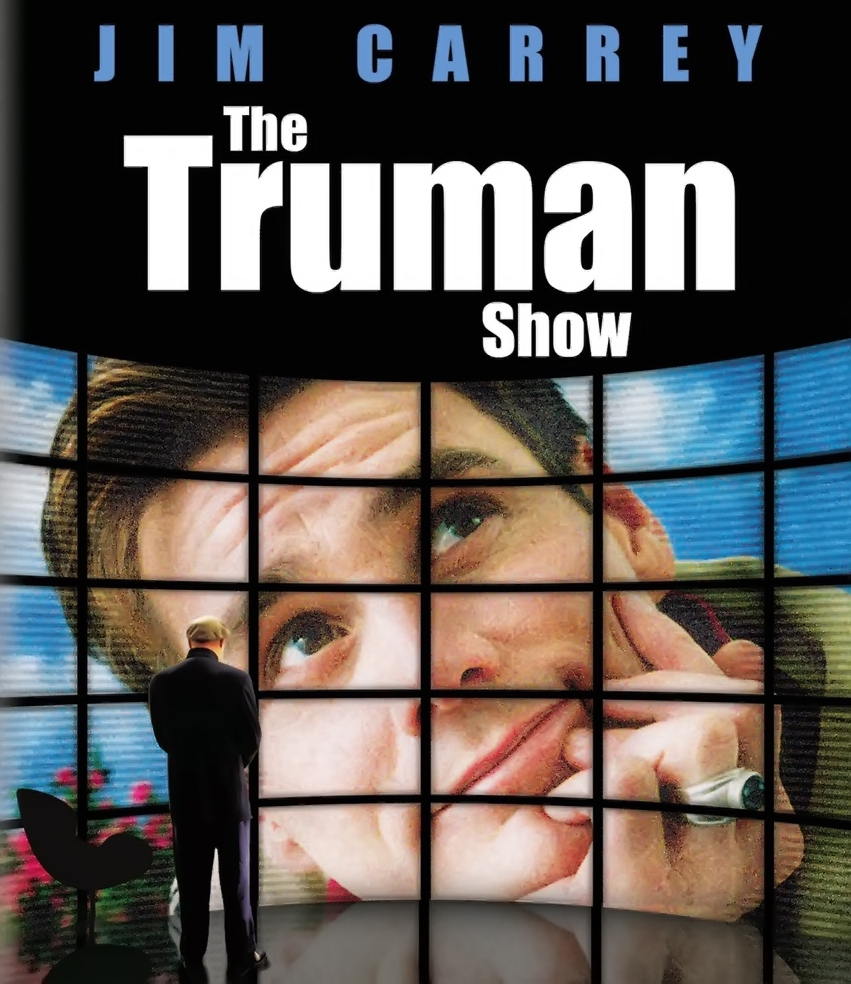

(1) (ترون Tron)، بنسختيه؛ القديمة ،1982 والجديدة Tron: Legacy 2010، الذي يمرر –بطريقة غير مباشرة– الفكرة العبثية بأننا داخل لعبة كمبيوترية كبيرة معقدة، مثل ألعاب الفيديو جيم. كذلك فيلم (عرض ترومان) Truman Show 1998، الذي يغذي نفس الفكرة السابقة، لكن مع تصوير الإله –تعالى عن ذلك– في صورة المخرج المستمتع بما رسمه للإنسان مِن مواقف وردود أفعال جبرية، لا يريده أن يخرج عنها. ويمكننا أن نضم إليهم أجزاء فيلم المصفوفة Matrix الثلاثة: 1999، مايو 2003، نوفمبر 2003، وهو مِن أشهر الأفلام التي تصب في هذه النزعة السلبية للوجود الحقيقي أيضًا، فتصوره للذهن على هيئة وجود أو برامج (افتراضية)، تم تصميمها مِن قبل آلات ذكية.

والملاحظ في هذه النوعية مِن الأفلام أنها لتغذية الاستهلاك الإلحادي الوقتي، لقصر عمرها عند العقلاء؛ ذلك لأنها لا تعطي أبدًا المشاهد –بسطحية أفكارها– الجواب على السؤال المنطقي: وماذا بعد ذلك؟

أي؛ وماذا بعد أن أظهرتم لنا هذه الأفكار الخيالية مِن وهم الوجود، ونقلتم الكرة إلى ملعب وجودٍ آخر أعلى أو حقيقي، ماذا بعد هذا الوجود الآخر؟! أليس يعرف العقلاء أن كل مَن لم يخلق نفسه هو مخلوق بالضرورة: "أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ" (الطور 35). لذلك فنحن –كمؤمنين بالله عز وجل– نؤمن بالخالق الذي لم يخلقه أحد، وبالأزلي الذي لم يسبقه عدم، وبالقدير الذي خلق كل شيء وكل هذا الكون وكل ما فيه.

(2) ويعزف على نفس أوتار نغمة (التشكيك) في البدهيات، بل والتشكيك في وجود الذات الإنسانية نفسها، تمهيدًا لقبول (2+2=5)، أفلامٌ أخرى تخصصت في خلط الواقع بالخيال والوهم بالحقيقة، حيث يتعمد الكاتب فيها مع احترافية الإخراج التنقل بالمشاهد بين المواقف الحقيقية والمتوهمة، أو اللحظات المختلفة والمتداخلة، تمهيدًا لإذابة الفوارق بين النسبي والمطلق، وبين الظن واليقين، ساعتها تنفتح لمَن يتأثرون بهذه الأفلام أبواب التشكيك في كل شيء مِن حولهم، سواء عن لذةٍ في ذلك، أو بصورةٍ مَرضيَّةٍ فيما بعد. مثال ذلك: فيلم (نادي القتال) Fight Club 1999، الذي يتوه فيه المشاهد مع بطله، كذلك الفيلم النفسي التوهمي (الآخرون) The Others 2001، والعديد مِن الأفلام الأخرى التي تزيد نسبة التفاعل معها بصورة مضاعفة، مع تقنيات التصوير المجسم بكاميرات 3D، التي قد تستثير بالفعل بعض المضطربين نفسيًّا أو التائهين في الحياة، لتصيبهم بأمراض مِن التوهم أو الشك في وجود أنفسهم ذاتها.

(3) كذلك أفلام الأكوان الموازية أو الدورات اللانهائية المتداخلة للحياة. سواء كانت دورات زمانية، مثل الفكرة الكفرية عن تناسخ الأرواح، والتي مثلها مؤخرًا فيلم (سحابة الأطلس) Cloud Atlas 2012، أو فيلم (شفرة المصدر) Source code 2011، وفيه المشروع الذي يجعل بطل الفيلم يحل في أجساد أشخاصٍ آخرين في آخر 8 دقائق مِن حياتهم، أو أفكار السفر عبر الزمن إلى الماضي أو المستقبل، وكما قدمته سلسلة طويلة مِن الأفلام، بدءً مِن أجزاء فيلم Terminator 1984، أو أجزاء فيلم Back to the future 1985، ومرورًا بعشرات الأفلام الشهيرة الأخرى مثل Men in Black 3 2012، إلى أن وصلت لأفلام الأطفال باحترافيتها وجاذبيتها مثل (عائلة روبنسون Meet the Robinsons) 2007، لتفتح أمامهم بذلك آفاق الاحتمالات اللامنطقية لتغيير الماضي أو الاطلاع على المستقبل، والتي تراجع عنها علماء الفيزياء أنفسهم، مثل أفكار السفر عبر الزمن أو السفر عبر الثقوب السوداء إلى أكوان موازية أخرى، والتي قادها الملحد (ستيفن هوكينج) منذ 1975، ثم عاد واعتذر عنها رسميًّا عام 2004.

(4) أو دورات لانهائية مكانية، ومنها فكرة العوالم المشتركة مثل فيلم (البوصلة الذهبية The Golden Compass) 2007، والأخطر هي فكرة العوالم التي بداخل عوالم بصورة متكررة وغير منطقية إلى ما لانهاية في عبث فكري فج ومفتوح، رغم أن الفيلم –كالعادة– لا تستطيع فكرته عن تسلسل العوالم إلى ما لا نهاية أن تقضي على فكرة (وجوب) وجود خالق أزلي لا شيء قبله يَخلق ولا يخلق، وإلا لمَ بدأ الوجود؟! على غرار (تأثير قطع الدومينو) الشهير، الذي لن يقع بأكمله ما لم تكن له نقطة بداية.

نلاحظ أن كل ما استعرضناه مِن أفكار ليس له دليل واحد يدعمه ماديًّا أو تجريبيًّا أو علميّا، وأن هذا هو المدخل الأخطر الذي تلج مِنه الأفكار الإلحادية على الأذكياء الذين ليس لديهم ما يوجه ذكاءهم ولا افتراضاتهم مع الأسف، ولو فقهوا لعلموا أنه ما أسهل أن يطلق الواحد منا العنان لأفكاره ليتخيل ما يشاء مِن أفكار وافتراضات، لكن كم منها سيتوافق مع أبسط البدهيّات والممكنات العقلية؟ وكم منها مِن المستحيلات العقلية التي لا تساوي حتى الوقت الذي سيضيعه عليها؟!

هذا وقد تعمدت عدم ذِكر أعمال عن التطور –ستأتي في نهاية البحث–، ولا أسماء للألعاب والأفلام الدموية العبثية العدمية، التي يبعث أغلبها على التقزز والاشمئزاز؛ بسبب خطورة ما فيها بالفعل على الأمن النفسي والجسدي وأمن المجتمعات، لكني أختم معكم هذه النقطة بقصة سريعة، عن أحد الأشخاص الذين وقعوا ضحية Trailer عاري لأحد الأفلام الإيطالية الماجنة في ثمانينات القرن الماضي، حتى إذا تحصل على نسخة الفيلم مِن الإنترنت وقام بالتخلص مِن زوجته وأبنائه عند أقاربهم ليتمكن مِن المشاهدة بكل أريحية في بيته، فوجيء بأن الفيلم هو أحد أفلام تلك الحقبة (الفنية) العبثية العدمية، التي غزت أوروبا وإيطاليا في السبعينات والثمانينات في فترة (ما بعد الحداثة)، وأن المشاهد العارية التي اجتذبته لم تكن إلا بعض المقاطع مِن مشاهد أخرى مليئة بالتعذيب السادي المقزز والقتل غير المبرر، إلى أن شعر الرجل أن (إنسانيته) تسلب منه مِن خلال هذا العمل، الذي لا هدف منه ولا غاية إلا انحطاط النفس بلا معنى، مع تغييب الثوابت وزوال الفواصل بين المطلق والنسبي، وهو التمهيد لمفهوم (2+2=5)، على الفور فر هاربًا متوجهًا إلى بيت أقاربه ليعانق زوجته وأبناءه وهم مندهشون، إذ شعر يومها –لأول مرة– كما أخبرني: كم هو إنسانٌ بهذا الدين!

كان للمرء أن يغض الطرف عن الحديث حول هذه الأفكار، لولا أنني قابلت بالفعل مِن شباب اليوم مَن أصابته للأسف هذه اللوثات الفكرية والرؤية العبثية العدمية للوجود، مِن جراء مثل هذه السيناريوهات والقصص.

رابعًا: المغالاة في الخيال العلمي لتهميش قدرات الإله الخالق

حيث رأس المال هنا يتلاعب بالمفتونين بالعلم وقدراته، إذ في الوقت الذي يعد فيه الخيال العلمي بالفعل هو أحد أبواب الاختراع والتطوير للأفضل، والبحث لاكتشاف المزيد من أسرار الكون وقوانينه، إلا أن التمادي في هذا الخيال الذي يخاصم أبسط البدهيات العقلية –مثل خلق الحياة أو إحياء الموتى– يصب في النهاية بخانة سلب الإله الخالق ما لا يصح نسبته إلا إليه.

(1) فهناك مثلًا فكرة صنع إنسان أو تجميعه، وبث الحياة فيه في دقائق أو لحظات، والفكرة على سخافة تصورها –إذ اختصرت خرافات التطور ونشأة الحياة من ملايين السنين إلى أقل مِن الساعة– فهي إحدى أقدم أفكار الأفلام مع ظهور فن السينما، وذلك في فيلم (فرانكشتين Frankenstein) عام 1910، والذي لم يتعد طوله آنذاك الـ16 دقيقة أبيض وأسود، وهي الفكرة التي أعيد صياغتها والتعديل عليها وإنتاجها وإخراجها أكثر مِن مرة، أشهرها عام 1931، وآخرها I, Frankenstein الذي خرج في يناير 2014، وفيه يظهر (فرانكشتاين) منقذًا للعالم، وهي موضة (العبث العاطفي) السائدة منذ سنوات في تحويل كل الأشرار إلى أخيار، يتعاطف معهم المشاهدون، وصولًا إلى (دراكولا) نفسه ومصاصي الدماء، هل تظنون أن ذلك له هدف؟! وهكذا نرى في قصص (فرانكشتين) المعادة تكرارًا ومرارًا استخفافًا صريحًا بمعجزة الروح وخلق الحياة المختصة بالله تعالى وحده.

(1) فهناك مثلًا فكرة صنع إنسان أو تجميعه، وبث الحياة فيه في دقائق أو لحظات، والفكرة على سخافة تصورها –إذ اختصرت خرافات التطور ونشأة الحياة من ملايين السنين إلى أقل مِن الساعة– فهي إحدى أقدم أفكار الأفلام مع ظهور فن السينما، وذلك في فيلم (فرانكشتين Frankenstein) عام 1910، والذي لم يتعد طوله آنذاك الـ16 دقيقة أبيض وأسود، وهي الفكرة التي أعيد صياغتها والتعديل عليها وإنتاجها وإخراجها أكثر مِن مرة، أشهرها عام 1931، وآخرها I, Frankenstein الذي خرج في يناير 2014، وفيه يظهر (فرانكشتاين) منقذًا للعالم، وهي موضة (العبث العاطفي) السائدة منذ سنوات في تحويل كل الأشرار إلى أخيار، يتعاطف معهم المشاهدون، وصولًا إلى (دراكولا) نفسه ومصاصي الدماء، هل تظنون أن ذلك له هدف؟! وهكذا نرى في قصص (فرانكشتين) المعادة تكرارًا ومرارًا استخفافًا صريحًا بمعجزة الروح وخلق الحياة المختصة بالله تعالى وحده.

ولم تنج أفلام الكارتون أيضًا من تلك الفكرة، فنرى في فيلم (فرانكنويني Frankenweenie) 2012، الذي يصورون فيه الطفل الصغير (فيكتور) وقد استطاع باستخدام كهرباء الصاعقة أن يعيد الحياة لأشلاء كلبه (سباركي) الذي دهسته سيارة، ووداعًا لمفهوم الروح، ليؤكدوا أن الحياة مادة.

(2) هناك أيضًا فكرة الاستنساخ البشري –الذي تسوقه أفلام الخيال العلمي في صورة الخلق الكامل–، حيث يصورون الأمر للناس على أنه سيصير أسهل ما يكون في المستقبل القريب ومع تطور التقنيات، لكن الذي لا يعلمه الكثير هو أن تجارب الاستنساخ الحيواني نسبة نجاحها قليلة، وتموت فيها الأجنة غالبًا في فترة مبكرة أو بعد الميلاد بفترة قصيرة، لأن الحمض النووي المنقول مِن الخلية الجسدية يتم نقله إلى النواة الفارغة بكل ما فيه مِن أمراض، وطول عمر سابق بالفعل، بل وقد تخطى خيالهم في ذلك حدود العلم التجريبي نفسه؛ ليزعموا إمكانية نسخ كل ذاكرة الإنسان لنقلها إلى نسخته الوراثية الجديدة، متناسين مرة أخرى عجز العِلم الحديث –إلى اليوم– عن إثبات مكان محدد لذاكرة الإنسان في المخ المادي، بل وتأكيد بعض كبار المختصين أن الذاكرة هي متعلقة بالوعي الروحي أو غير المادي، وأن المخ ووصلاته ما هو إلا أداة استقبال وتفعيل أوامر ونقل إشارات، وليس أداة تخزين، تمامًا كالتلفاز الذي بدونه لن يتم استقبال إشارات البث والكهرباء، فإذا تحطم توقفت، وذلك في ضربة جديدة وقاصمة للملحدين والماديين.(10)

بوستر فيلم (اليوم السادس) The 6TH Day 1999م، وفيه تجسيد لكل هذه الشطحات الخيالية والمبالغات غير العلمية في باب الاستنساخ، الذي يحلو للتطوريين والملحدين التلاعب به كل فترة لزرع الشعور في العوام بتهميش إحدى صفات الإله، وهي خلق الحياة، ويتم ترويج نفس الفكرة باحترافية أكبر في الكثير من أفلام كارتون الأنمي، وخصوصًا الجرافيك الثري دي ذات الشعبية الأكبر مثل فيلم (إكس ماشين) Appleseed Saga: Ex Machina 2007، والبشر المنتوجين بالهندسة الحيوية bio–engineered human beings = Bioroid.

(3) فكرة أخرى تتبناها بعض أفلام الخيال العلمي، هي البحث عن أصول الإنسان على أنها جاءت مِن مخلوقات أخرى في الكون، مثل فيلم بروموثيوس Prometheus 2012، وهو اسم أحد آلهة الإغريق القدامى المختصين بخلق الحياة، وهذا اعتراف ضمني منهم –لو يفقهون– باستحالة أن تكون الحياة على الأرض قد نشأت صدفة وعشوائية بالتطور المزعوم، فلجأوا لعملية التفاف جديدة هدفها عدم الاعتراف بالله الخالق كعادتهم، ألا وهي نسبة هذه الحياة التي على الأرض إلى كائنات أخرى متفوقة علميًّا عنا، والسؤال البدهيّ –كما تعودنا– هو: هل فعلوا بذلك إلا نقل الإشكال إلى خانة أخرى فقط بغير حل؟! وإلا: فمَن الذي خلق هذه المخلوقات المتفوقة الثانية؟! هل هي كائنات أخرى ثالثة؟ وهل مِن قبلها كائنات أخرى رابعة؟ ثم خامسة وسادسة.. وهلم جرا؟!

يذكرنا ذلك (العناد) وتلك (المراوغة) المفضوحة مِن الاعتراف بإله قدير بأحد أشهر أعمدة الإلحاد اليوم وأكثرهم تعصبًا للتطور وهو (ريتشارد دوكينز)، ذلك عندما حاصره المذيع اليهودي (بن شتاين) في آخر مشاهد فيلمه الوثائقي الرائع (المطرودون: غير مسموح للذكاء) Expelled: No intelligence allowed 2008، بسؤاله عن الإعجاز المبهر والتعقيد الرائع في داخل الخلية الحية وحمضها النووي الوراثي، ألا يدل ذلك على وجود خالق؟ وعندها نرى إقرار(دوكينز) باحتمال حدوث تصميم ذكي بالفعل، وأنه مِن الممكن أن يكتشف علم الكيمياء الحيوية والأحياء الجزيئية توقيع ذلك المصمم الذكي في داخل الخلايا الحية، لكن هذا المصمم عنده لن يخرج عن كونه (كائنات فضائية) قد تطورت "داروينيًّا" هي الأخرى في كوكبٍ ما بعيد، إلى أن وصلت إلى درجة مِن العلم مكنتها مِن تصميم الخلية الحية وبذرها في أرضنا.(11)

أما الغريب في فيلم (برومثيوس) السابق هو أن اكتشافهم لخريطة النجوم في أكثر من حضارة مختلفة –المصرية، المايا، البابلية، السومرية، وحضارة هاواي– لا تربطها علاقات مباشرة، جعلهم يستنتجون حتمًا أن كائنات أكثر ذكاءً –أسموهم المهندسين Engineers– هي السبب وراء هذا.

ولا يزال التائهون يخبرونك عن عدم وجود دلائل أو آثار على الخالق في حياتنا، وأنهم في حاجة لمزيد مِن اكتشاف الكون حتى يتأكدون مِن وجود خالق ورائه، يزعمون هذا رغم مليارات الأدلة الباهرة الحاسمة التي تحت أيديهم في الخلية وتعقيدها، وفي كل كائن حي مِن حولهم، وفي دقة هذا الكون التي تستحيل على العشوائية والصدفية، كما أقر بذلك علماء الفلك والفيزياء المختصون، حتى أطلقوا عليه أوصافًا مثل (الكون المعد بعناية Fine–Tuned Universe)، يقول الفلكي التائه (كارل سِجَان) معلقًا على الإلحاد(12):

"An atheist is someone who is certain that God does not exist, someone who has compelling evidence against the existence of God. I know of no such compelling evidence. Because God can be relegated to remote times and places and to ultimate causes, we would have to know a great deal more about the universe than we do now to be sure that no such God exists. To be certain of the existence of God and to be certain of the nonexistence of God seem to me to be the confident extremes in a subject so riddled with doubt and uncertainty as to inspire very little confidence indeed".

حيث يمكن أن يؤمن (كارل ساغان) بإله إذا كان عبارة عن القوانين التي تحكم الكون! لكنه في هذه الحالة لن يكون هناك معنى لعبادته، لأنه لا أحد سيعبد قانون الجاذبية مثلًا –على حد قوله في إحدى تصريحاته–. الآن، ماذا تتوقعون عندما يكتب مثل هذا التائه في الحياة قصة فيلم خيال علمي شهير مثل فيلم (اتصال) Contact 1997؟!

حيث يمكن أن يؤمن (كارل ساغان) بإله إذا كان عبارة عن القوانين التي تحكم الكون! لكنه في هذه الحالة لن يكون هناك معنى لعبادته، لأنه لا أحد سيعبد قانون الجاذبية مثلًا –على حد قوله في إحدى تصريحاته–. الآن، ماذا تتوقعون عندما يكتب مثل هذا التائه في الحياة قصة فيلم خيال علمي شهير مثل فيلم (اتصال) Contact 1997؟!

كما أخبرتكم أن العمل الفني هو قطعة مِن صاحبه، تجدون نصوصًا في سيناريو الفيلم تترجم لنا نفس النظرة المتخبطة العمياء، حيث لا يرضى بمليارات الأدلة التي يعيش معها وفيها على وجود الخالق الحكيم القدير سبحانه، فيتركها لينطلق بقلبه بحثًا في الفضاء، لذلك نجد مثل الكلام الساذج التالي على لسان بطلة الفيلم (جودي فوستر)، والذي تتصنع فيه العجب مِن أن خالق هذا الكون لم يترك دليلًا واحدًا على وجوده، وأنها مِن هنا ترى أن فكرة وجود الخالق هي فكرة مصطنعة، ثم يأتي الفيلم ليرسم المؤمنين بإله في صورة المعارضين للعلم والبحث في الكون.

Ellie Arroway: So what's more likely? That an all-powerful, mysterious God created the Universe, and decided not to give any proof of his existence? Or, that He simply doesn't exist at all, and that we created Him, so that we wouldn't have to feel so small and alone?

(4) قريبًا مِن تلك المسألة، مغالطة الاستدلال بوجود كائنات فضائية عاقلة أخرى في الكون، على عدم وجود خالق بالضرورة.

والفرق بين هذه الحالة وحالة الكائنات الفضائية، التي زرعت الحياة في الأرض، هو أن هذه الحالة تتحدث عن نشوء حياة عاقلة أخرى –بالصدفة والتطور أيضًا– بصورة منفصلة عما حدث على الأرض، مما يعني عندهم أن مسألة نشوء الكائنات الحية في أي مكان في الكون هي قضية عشوائية، ولا تحتاج إلى خالق في رأيهم، وهنا مغالطات منطقية أخرى جديدة مثل:

- مغالطة (التعميم على أساس أدلة لم تقع بعد Generalization from fictional evidence)؛ حيث إلى اليوم لم تثبت حادثة واحدة صحيحة عن وجود كائنات فضائية، أو حتى أكاذيب الأطباق الطائرة، مِن وسط مئات القصص المصطنعة والشائعات التي تجلب الأموال الطائلة على مروجيها لتنشيط السياحة وبيع الهدايا التذكارية. ومثل ما تم كشفه مِن خدع سخيفة عن تشريح فضائيين أو فضح أكاذيب 30 سنة مثلما وقع للمحتال (بيلي ماير Billy Meier) على يد مركز CFI–West/IIG بلوس أنجيلس 2001، الذي تحدته (مؤسسة جيمس راندي التعليمية James Randi Educational Foundation) لإحضار قطعة معدن مِن التي يدعي حصوله عليها مِن الكائنات الفضائية أصدقائه مقابل مليون دولار، فلم يفعل! هذا كله فضلًا عن فشل جميع برامج البحث عن وجود أدلة على أية حياة عاقلة في الكون حتى اليوم.(13)

- مغالطة (الافتراضات المسبقة Presupposition)، وتتمثل في وضع افتراضات لا ارتباط بينها وبين النتيجة التي يريدون إيهام الناس بها، مثل افتراض أن مجرد وجود كائنات فضائية يعني عدم وجود الخالق، وذلك رغم أن بدهيّات العقل تحتم –كما أوضحنا سابقًا– استحالة وجود شيء محكم ودقيق ومتقن وغائي إلا بخالق، وأنه لا يستحيل على الذي خلق الحياة في الأرض أن يخلق مثلها مليارات المرات في سائر الكون مما نعلم ومما لا نعلم إذا شاء.

لعل مِن أبرز الأفلام التي استخدمت هذه المغالطة المنطقية بصورة فجة وبغير حياء –على حد علمي– ولأول مرة بصورة صريحة مِن وسط مئات أفلام الكائنات الفضائية قديمًا وحديثا، هو فيلم الكائن الفضائي بول (Paul 2011)، حيث يربط سيناريو الفيلم مسألة وجود الخالق أو عدمه بمسألة وجود كائنات فضائية أو عدمها، ويسوق لنا المؤلف والمخرج ذلك المفهوم عن طريق اختيار شخصيات الممثلين بعناية، حيث نجد الأب النصراني المتعصب وابنته (روث باجز) الملتزمة –حتى الآن–، والتي تعتقد أن عمر العالم 4000 عام فقط، والتي بمجرد أن تعرف أن (بول) بالفعل كائن فضائي وأن نظرية (داروين) عن التطور كانت صحيحة –رغم عدم وجود أي دليل علمي واحد عليها إلى اليوم–، سرعان ما ينقلب حالها 180 درجة في مشهد مدروس، حيث في لحظات تبدأ في إظهار أفكارها المتحررة، ورغباتها المقيدة وألفاظها القذرة، بمجرد إلقائها للدين خلف ظهرها، وهذا هو المغزى مِن الفيلم.

خامسا: استغلال لا معقوليات النصرانية والأديان المحرفة كذريعة للإلحاد

هذه النقطة لها ميزة وعيب، فأما ميزتها؛ فهي أنها تزيد مِن كفر الكثيرين بأديانهم المحرفة أو البشرية، وتكشف لهم عجز أديانهم عن إجابة الكثير مِن أسئلتهم وحيرتهم عن الله أو عن ثغرات شرائعهم، وتؤدي بطلاب الحق مِنهم في النهاية إلى مرحلة اللادينية، والتي يدخل أغلبهم مِنها في الإسلام إذا بحثوا بإخلاص أو اكتشفوا كمّ الأكاذيب والتشويهات الإعلامية بخصوص المسلمين.

أما العيب؛ فهو أنها تستخدم دومًا جميع أنواع (مغالطات التعميم) المعروفة ليتم إلحاق الإسلام بكل سلبيات الأديان الأخرى، لكن تأثير هذا العيب وهذا التعميم صار اليوم قصير المدة، بسبب التوسع المتسارع للإنترنت والاتصالات، وإتاحة المعلومات الحقيقية وتبادلها بين البشر، بعيدًا عن أكاذيب الأبواق الرسمية أو الإعلامية أو الأقلام المأجورة في مواقع الأخبار والإنترنت.

ونشرًا للفائدة أقول: الإسلام هو الدين الوحيد المتفق مع العقل، لذلك لم يَعرف الناس كتابًا يحث أتباعه والمؤمنين به على التفكر واستخدام العقل كدليل على الإيمان مثل القرآن، لأنه طالما الإسلام هو دين الحق فالحق ليس فيه (مستحيلات عقلية) لا يمكن تقبلها، مثل ادعاء أن 3=1 أو 1=3، أو ادعاء أن (2+2=5) كما في الإلحاد، أو أن الأشياء المعقدة والمركبة تظهر بالصدفة أو العشوائية، أو أن الشيء يخرج مِن العدم بغير فاعل، أو تسلسل المسببات إلى ما لا نهاية، أو أن المادة الفاقدة لحرية الاختيار تنتج لنا حياة وحرية اختيار في الكائنات الحية، وإنما كل الإسلام وعقائده وغيبياته هي في (الممكنات العقلية).

مِن هنا نعرف خبث الذين يطرحون شبهات تشكيكية على المؤمنين البسطاء، لزعزعة إيمانهم بالله على غرار قولهم: هل يستطيع ربك أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها؟ أو يخلق إلهًا مثله؟ نقول: قدرة الله تعالى لا تتعلق بـ(المستحيلات العقلية)، والإله المخلوق لن يصير إلهًا، لأن الإله خالق لا مخلوق، فكيف سيخلقه إله مثله. مثل هذه الأسئلة تحمل الخطأ في ذاتها –أي تحمل خطأ في الطرح نفسه–، لذلك نسميها سؤال ملغوم Loaded question، وذلك مثل أن أقول لك: هل تستطيع أن تنزل إلى الأعلى؟ أو تهبط إلى فوق؟

أما الذين يحاولون السخرية مِن معجزات رسول الإسلام –وغيرها مِن معجزات الرسل السابقين– مثل السخرية مِن البراق والإسراء والمعراج –مثلما فعل ريتشارد دوكينز في أحد لقاءاته– أو شق البحر، أو تحويل العصا إلى ثعبان والعكس، أو جعل النار بردًا وسلامًا.. إلخ، فنقول:

هناك (ممكن فيزيائي)؛ وهو كل القيم والثوابت والقوانين التي خلق الله تعالى بها هذا الكون، فهي ممكنة، لأن الله تعالى لو شاء أن يضعها في صورة قيم أخرى وأشكال أخرى ممكنة لوضعها. وهناك (مستحيل الفيزيائي)؛ وهو عدم قدرتنا (نحن) على تغيير هذه القيم والثوابت والقوانين؛ لأنها ليست في يدنا، لكن الله الذي خلقها يستطيع تغييرها بكل بساطة. بذلك تتساقط كل الشبهات التي مِن هذا النوع بمجرد التسليم بوجود الخالق، لذا فالملحدون يتهربون مِن التسليم بذلك.

نحن لن نهدف بالطبع في هذه الدراسة للتحدث عن تفاصيل الأديان الأخرى –لاسيما النصرانية باعتبارها الدين الأول في أمريكا–، إنما نريد توضيح بعض النقاط الهامة التي تبصر المشاهدين بكيفيات تناول الوسائط المرئية –السينمائية خاصة–، هذه المسائل الدينية وتمثيلها بالشكل الذي يخدم اللادينية والإلحاد بصورة كبيرة، وإن كانت غير صريحة أحيانًا.

(1) فمِن ذلك مثلًا أسلوب (كسر القداسة) و(امتهان) الرموز الدينية، الذي تبيحه العلمانية في الخارج بحق الدستور والقانون تحت ذريعة (حرية التعبير)، والذي شجعهم عليه في البداية مع الأسف: سماح الكنائس النصرانية في العالم لتجسيد شخص المسيح والأنبياء بالصور والأفلام، دون المراعاة لقدسيتهم –ذلك لأنها كانت مِن أسرع وسائل نشر النصرانية وتثبيتها لدى عوام الأمم وبسطائهم عاطفيّا–.

(2) كذلك التلاعب التاريخي المشين والعبثي في قصة أي دين تحت ذريعة (العمل الكوميدي) أو (الرؤية السينمائية الجديدة أو المحايدة)، وذلك مثل الفيلم الهزلي البذيء (حياة برايان Life of Brian) 1979، والذي يعرض قصة حياة المسيح عليه السلام في صورة الشاب العبثي (برايان)، ليسخر مِن النصرانية كيفما شاء، ومثل فيلم (الإغراء الأخير للمسيح The Last Temptation of Christ) 1988، الذي يعيد صياغة حياة المسيح ليظهره كإنسان له شهواته ونزواته، حتى أنه يزني مع عاهرة يحبها، ثم يختار حياة البشر والزواج والإنجاب على تكاليف الرسالة، إلى آخر هذه الخيالات المريضة التي يقطعها آخر الفيلم في صورة عودة المسيح إلى الخط المرسوم له مِن جديد. مع الأسف تتكرر مِثل هذه الاختراعات وتتعدد، حتى تصل إلى زعم أن له نسلًا خاصًا يعيش إلى اليوم، مثلما في فيلم (شيفرة دافنشي Davinci code) 2006، بل ومثل فيلم (نوح Noah) الذي صدر منذ أسابيع ليغير صورته الدينية لدى المؤمنين.

(3) أيضًا تعمد رسم الصراعات الوهمية بين الإله وبين إبليس، فيرسمون الشيطان وكأنه نِدًا لله عز وجل، وأنه متمرد إلى اليوم على قوة الله الذي يرسل له (جبريل) أحيانا ليتصارع معه، أو يصارعه هو نفسه، وكل ذلك في تقنيات إخراجية ومؤثرات وخدع سينمائية جذابة، لتمرير المضامين الخبيثة إلى اللاوعي بغير تركيز، مثلما في فيلم (قنسطنطين Constantine) 2005، أو في صورة أفلام هزلية كوميدية عبثية أو ماجنة مثل فيلم (دوجما Dogma ) 1999، حيث ليس هناك أي تقيد في هذه الأفلام بأي ثابت ديني أو مقدس معروف لدى المشاهد، ولو بجعل الإله الأكبر في صورة أنثى.

(4) كذلك صياغة قصص الأفلام والسيناريوهات المحبكة لقلب موازين الإله والإنسان، أو التفنن في إكساب الإنسان قدرات خارقة تسلب الإله قوته أو علمه أو تساويه بهما، وهي بقية مِن بقايا الأساطير الإغريقية القديمة عن الآلهة والبشر، لكن تم التنويع والتحديث لها اليوم، كما في فيلم (استعراض ترومان) مثلًا، حيث يتغلب الإنسان في النهاية على (الصانع/المخرج) الـCreator رغم كل ما فعله الأخير مِن طرق ملتوية لوقف الإنسان عند حد معين مِن المعرفة والقدرات.

أو قلب موازين القدر الإلهي والموت المحتوم، الذي لا مفر مِنه، وذلك مثل مَشاهد الرجوع بالزمن للحيلولة ضد موت شخصٍ ما، مثل أحد مَشاهد فيلم (سوبرمان Superman) 1978، عندما قام بالطيران حول كوكب الأرض ليغير اتجاه دورانه ويرجع بالزمن قبل موت حبيبته، ولا أعرف ما علاقة تغيير اتجاه دوران الأرض بإرجاع الزمن إلى الخلف، أو حديثًا مثل سلسلة أفلام (الاتجاه الأخير Final Destination) منذ 2000، وما بعدها.

كذلك قلب مفاهيم الخير والشر في الملكوت الإلهي السماوي أو الأرضي الديني، مثل إظهار (إبليس) في صورة المظلوم المقهور الذي يعظ الإنسان مثلًا –كما مر بنا في فيلم محامي الشيطان–، أو في صورة الذي لم يصبه (توزيع الأدوار) الظالم مِن الإله إلا بدور (الشرير)، على الرغم مِن أنه ليس كذلك. العجيب، أن مثل هذه الأفكار يتم زرعها اليوم في عقول الأطفال منذ الصغر، وفي أعمال لا تخطيء عين الخبير خطرها والمقصد مِن وراءها، لكن مع الأسف بعد فوات الآوان.

(6) أو في صورة رجال الدين الذين صاروا عنوانًا لعدم ثقة الإله –لو كان موجودًا–، واستبدالهم بالأفضل مِنهم قلبًا، والأصدق مِنهم وجدانًا، ألا وهم (الملاحدة). نرى ذلك بجلاء في فيلم (شيفرة دافنشي) السابق ذكره، حيث جعلوا حفيدة المسيح في عصرنا الحاضر وحاملة السر الأعظم هي شابة ملحدة، وهكذا يصنع المؤلف والمخرج المقارنات المجحفة بين الإلحاد والدين، لتستمر إلى الجزء الثاني مِن الفيلم (ملائكة وشياطين Angels & Demons) 2009، بل ونجد نفس الصورة –وكأنه عن قصد– في فيلم (علامات الصلب Stigmata) 1999، الذي تظهر فيه ندبات صلب المسيح على جسد الشابة الملحدة (فرانكي)، بدلًا مِن ظهورها على جسد أشخاص متدينين. هكذا يمكنكم توقع الرسائل التي يتم تمريرها طوال الفيلم، في الصورة السيئة دومًا لآباء الكنيسة، بخاصة عندما يتولى التحقيق في هذه القضية القس (كيرنان) المتشكك أصلًا في دينه. وقريبًا مِن تلك الصورة أيضًا فيلم (أجورا Agora) 2009، وإظهار نصارى الأسكندرية القديمة في صورة منفرة مقابل العقل والعلم، ووالله لا يعجب الواحد في نهاية هذا العبث مما انتشر مؤخرًا مِن فتح باب الكنيسة الكاثوليكية في روما رسميًا لأبواب السماء لتقبل (الملاحدة) في جنة الرب يسوع، فهل يقال عندها مثلما قالت (جوزفين) الملحدة في فيلم (تشوكلت Chocolat) 2000، عندما قال لها (سيرج):

Serge: We are still married, in the eyes of God.

Josephine: Then He must be blind.

(6) في نهاية هذه القائمة نجد سلسلة كبيرة مِن الأفلام الوثائقية، التي تهاجم العقيدة النصرانية مباشرة، والفساد الجنسي الذي فيها –بجانب التعصب العقدي وتناقض النصوص التاريخية وتحريفاتها–، مثل فيلم (إلتواء الإيمان Twist of Faith) 2004، الذي يعرض قصة أحد ضحايا الاعتداءات الجنسية مِن الرهبان الكاثوليكيين في صغره. كذلك فيلم (نجنا مِن الشرير Deliver Us from Evil) 2006، الذي يتحدث عن الإجراءات الكنسية للتستر على أحد القساوسة مغتصبي الأطفال في أمريكا. ومثل فيلم (معسكر المسيح Jesus Camp) 2006، ويعرض كيف يؤثر المتعصبون على الأطفال الصغار في تلك المعسكرات بصورة هستيرية، لشحنهم بالإيمان بيسوع، والاستعداد لفعل أي شيء في مقابل ذلك الإيمان.

بالطبع لن أذكر هنا –أو أستشهد– بالأفلام التي تشن هجومًا على جماعات النصارى المعارضة للشذوذ الجنسي، أو المبيحة لتعدد الزوجات، أو تلك الأفلام السخيفة التي تتخذ مِن تحريفات النصرانية ذريعة لادعاء عدم وجود المسيح أصلًا.

الآن، لنا أن نتساءل بعد هذه الجولة: ما موقف الإسلام مِن مثل هذه الهجمات لتمرير الإلحاد عبر محاولات انتقاده كغيره؟

المتأمل في التشويه المتعمد لصورة الإسلام –كقنطرة لبث روح الإلحاد أو اللادينية بين أتباعه مثل الآخرين–، يمكنه أن يحصر هذا التشويه بجلاء في ركنين كبيرين، هما:

الافتراء على الإسلام بتهمة العنف والإرهاب –لاسيما تفجيرات 11 سبتمبر 2001–، ثم الافتراءات المتنوعة عن حال المرأة في الإسلام، هذا ما يمكن لأي مشاهد استنتاجه مِن عشرات ومئات الأفلام والبرامج والكاريكاتيرات، التي يتعمد أعداء الإسلام نشرها في إعلامهم العالمي، وفي أفلامهم الوثائقية، مثل فيلم ريتشارد دوكينز الملحد (أصل كل الشرور Root of All Evil) 2006، وفيلم (بيل مار) اللاديني الساخر (ريليجولوس Religulous) 2008، وفيلم (فتنة Fetna) الهولندي 2008.

لن أقضي سطور هذا البحث في بيان الردود الكافية على مثل هذه الافتراءات والأكاذيب، خصوصًا أن المبالغة في الكذب أتت بعكس ما كانوا يخططون؛ حيث دفعت الملايين للقراءة أكثر عن الإسلام، فأبهرتهم أخلاقه وشرائعه، لكن بما أنني في بحث علمي يتحدث بالإحصاءات والتوثيقات، سأفسح المجال للأرقام والحقائق لتتكلم.

أ) فكتاب الإسلام هو الكتاب الوحيد الذي يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى النظر فيه ليقارنوا بينه وبين تحريفات وأكاذيب الأديان الأخرى على الله، إذ يقول عز وجل: "أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا"(النساء 82)، أي أننا لن نجد في هذه الكتب المحرفة على الله اختلافات قليلة فقط، كالتي تقع بين البشر عندما يكذبون على بعضهم البعض، إنما سنجد فيها اختلافًا كثيرًا يناسب عِظم التحريف والتقول على الله.

ب) مِن هنا تسقط جميع أقنعة التدليس والكذب على الإسلام والمسلمين، والتحيز البغيض ضدهم، الذي يتكشف يومًا مِن بعد يوم على أيدي شبكات التواصل الاجتماعي، والمعلومات التي كشفت لشعوب العالم أكذوبة الإرهاب الإسلامي المزعوم، وأكذوبة آلاف الصور والكاريكاتيرات السمجة المتداولة، كالعمائم المفخخة، والنساء المنقبات مسلوبات الإرادة بلا تعليم ولا إبداع، والرجال الذين يركبون الجمال إلى اليوم بجوار الأهرامات والكعبة! أنها لم تكن كلها إلا خداع في خداع وتضليل في تضليل، ومعها إمكانية عرض أي صورة أو فيديو لجريمة دموية على الشاشات أو الإنترنت ناسبين إياها للمسلمين بغير دليل، أو يتجاهلون لحظة اعتداء الظالم على المسلم، ثم يصورون لحظة رد المسلم للاعتداء على أنه هو الظالم، لينسى الناس التاريخ الأسود للإرهاب الحقيقي والقتل والإبادة التي وصلت إلى مئات الملايين، مثل السود في أفريقيا، والسكان الأصليين في استراليا والأمريكتين، وغيرهم ممن رأوهم أقل شأنًا مِن الحيوانات فاستباحوهم.

لأجل ذلك كله، لم يملك مكتب التحقيقات الفيدرالية بنفسه FBI في إحصائياته الرسمية عن الهجمات الإرهابية مِن عام 1980 إلى عام 2005، إلا أن يكشف المبالغات المجهولة التي تم إلصاقها بالمسلمين والإرهاب؛ حيث أن 94% مِن تلك الهجمات لم يقم بها مسلمون.(14) والأعجب، أن العديد مِن المواقع قد تناقلت خبر الدراسة الأوروبية الأخيرة أيضًا، التي تؤكد على أن كل الإرهابيين هم مِن المسلمين ما عدا 99.6% فقط!(15)

فضلًا عن أننا في الإسلام لا ندعي العصمة لأحد مثلما تفعل باقي الأديان الأخرى ثم ينصدمون بعد ذلك، فلا عصمة عندنا لمِلك ولا أمير ولا عالم ولا آحاد المسلمين، فلماذا إذًا يصفون الإسلام ككل بالإرهاب إذا صدر مِن بعض أفراده ما يشين، ولا يوصف بمثل ذلك غيره مِن الأديان أو المعتقدات؟!

ج) أما حال المرأة المسلمة، فيكفي في بيان كذب الوسائط المرئية تصويرها اضطهاد المرأة وكونها مِن (الحريم) اللاتي يستبقيهن الرجال محجوبات داخل البيوت للمتعة الجنسية فقط، ما أوضحته سلسلة محاضرات معهد (أورياس) ORIAS التدريبي الصيفي المتخصص للمدرسين مِن الحضانة إلى الصف الثاني عشر (25 : 29 يوليو 2011) بعنوان: (أصوات غائبة: خبرات الحياة العامة في تاريخ العالم، مقارنة "الحريم" والنساء، الجنس والبناء الأسري، مِن الشرق الأوسط إلى جنوب وجنوب شرق آسيا) للدكتورة ليزلي آن وودهاوس.(16)

لذلك نجد أن نسبة الداخلين والمتحولين إلى الإسلام اليوم أكثرهم مِن النساء، في جميع البلدان التي تعاني مِن ويلات الحياة بلا دين في امتهان المرأة هناك كجسدٍ بلا روح، وكمتعةٍ وتسليةٍ وإغراءٍ وإجهاض واغتصابٍ وتعدي، وبلا حياةٍ ولا أسرةٍ مستقرة تناسب عاطفتها الرقيقة، ولكم أن تتخيلوا أعداد النساء الغفيرة التي تمثلها تلك النسبة الداخلة مِنهن في الإسلام إذا علمنا أنه أسرع الأديان والمعتقدات انتشارًا اليوم بلا منازع، بحسب كل الإحصائيات العالمية، بل وسيتربع المكانة الأولى عما قريب في 2030، بحسب إحصائيات مؤسسة (بيو) Pew العالمية.(17)

أما الأوضاع المزرية الحقيقية للمرأة (غير المسلمة) في كنف العلمانية والإلحاد، فتطالعنا بها أحدث الإحصائيات العالمية عن أوروبا –رمز المدنية والتحرر النسوي– مِن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)، التي ساقت عنوانها المعبر عن حالهن المأساوي باسم: (العنف ضد المرأة في كل يوم وفي كل مكانViolence against Women: every day and everywhere ـ(18)

سادسًا: تمثيل الإله بصورة غير مباشرة لخلع الرؤى الإلحادية عليه

وهي طريقة قديمة لوضع الإله في صورة (المساءلة) و(المحاكمة)، أو إيجاد أريحية في إجراء حوار معه، لكن بعيدًا عن الطريقة المباشرة أو الفجة –إذا صح التعبير–، كالتي رأيناها في ابتذالات السينما السابقة. لذلك، فقد تتخذ أكثر مِن صورة على حسب ما يقرره الكاتب للالتفاف على هذا الطلب، مع اعترافنا بأن كل تلك الحوارات المصطنعة إنما تنبئ عن جهل كبير بالإله والدين الحق، الناتج بصورة أساسية عن الأديان المحرفة في مقابل العبثية والعدمية التي حامت حولها كرد فعل عليها، ذلك لأن الذي يعرف الله تعالى حق المعرفة ويلمس كمال حكمته سبحانه فيما فهمناه مِن الأشياء حولنا، سيعرف أنه مِن قلة العقل ساعتها سؤاله عمّا يفعل أو عمّا خفيت عنا حكمته، لذلك يقول عز وجل: "لَا يسْأَل عَمَّا يَفْعَل وَهمْ يسْأَلونَ"(الأنبياء 23).

(1) فمِن تلك الصور مثلًا، اتخاذ الحوار مع مَلك الموت بديلًا غير مباشر عن الله تعالى، حيث يحاوره تارة كمَلكٍ مأمور، وتارات أخرى يحاوره في أصل أوامره –التي لا يملكها إلا الله–.

وهذه المسألة قديمة مِن قدم التأليف والمسرح، لكن مِن أشهر الأفلام السينمائية التي مثلتها كان الفيلم السويدي (الختم السابع Det sjunde inseglet) أو The Seventh Seal 1957، وفيه حوار فلسفي فانتازي متشكك بين بطل الفيلم وبين الموت، الذي جاء ليقبض روحه، فتحداه قبلها في لعب (الشطرنج).

والفيلم –كعادة المتشككين– مليء بالأسئلة التي تعبر عن التيه والتخبط في، وعدم وضوح حقيقة الحياة الدنيا فيها، إذ في النصرانية ترتكز كل الحياة على عقيدة الصلب والفداء، وتوارث الخطيئة، الأمر الذي لا نجده مطلقا في الإسلام.

(2) الصورة الأخرى –تعمدت تأخيرها عن السابقة لأنها مصدر ما سيأتي مِن صور أخرى– هي إسقاط صورة الإله في قصص محبوكة لإظهار أوجه الاعتراض عليه أو إظهار (نقائص) ذلك الإله مِن وجهة نظر المؤلف.

حيث بين أيدينا فيلم مِن النوع الفانتازي الخفيف –ليقبل عليه الصغار والكبار معًا– رغم أنه مِن إنتاج عام 1939، وهو أشهر النسخ الناجحة مِن الفيلم، التي كان أولها 1925، وآخرها 2013، وهو فيلم (ساحر أوز the wizard of oz)، الساحر الذي تتوجه إليه الفتاة (دوروثي) مع كلبها الذي لا يملك عقلًا مثل الإنسان، ورجل الصفيح الذي لا يملك قلبًا، والفزاعة أو رجل القش أو خيال المآتة الباحث عن عقل، والأسد الجبان الباحث عن شجاعة، ليفاجأوا  في النهاية بأن ساحر أوز لم يكن إلا رجل عادي مِن خلف الستار، وأنهم متى ما أدركوا هذه الحقيقة، فقد نالوا المعرفة التي ستهبهم كل ما يريدون مِن غير عونٍ منه.

في النهاية بأن ساحر أوز لم يكن إلا رجل عادي مِن خلف الستار، وأنهم متى ما أدركوا هذه الحقيقة، فقد نالوا المعرفة التي ستهبهم كل ما يريدون مِن غير عونٍ منه.

(3) على نفس الوتيرة لعب فيلم (عرض ترومان) Truman Show 1998، الذي أشرنا إليه مِن قبل، وفيه يتم تصوير لحظات الإنسان (ترومان) في أكبر ستوديو على الأرض منذ طفولته وهو لا يعرف، وهي مِن أخبث طرق بث التوهم في عقل المشاهد، حتى يشك في نفسه وما حوله، لكنه مع الوقت يبدأ في اكتشاف التمثيل الزائف الذي يحيط به حتى مِن أقرب الناس إليه، الذين يتعمدون جميعًا حصره داخل حدود هذا الاستوديو المصنوع، وعدم تخطيه برًا أو بحرًا أو جوًا؛ لأنه متى ما عرف واكتسب العلم في ذلك، هدم برنامجه الناجح الذي يشاهده الملايين ويستمتعون به طيلة سنوات عمره وهو لا يدري، أي عبث هذا؟! والفيلم يعد مِن أكبر الإسقاطات على نصوص سفر التكوين في العقيدة اليهودية والنصرانية، حيث كما ذكروا فيها كذبًا على الله أنه يندم ويخطيء ويجهل، فقد زاد الفيلم على نفس الوتيرة أنه يكذب كذلك على الإنسان، ولكم أن تطلقوا العنان لخيالكم حول ما يترسخ في عقل المشاهد مِن جراء مثل هذه التخريفات والافتراءات الفجة عن الله عز وجل، وتأثير ذلك على حياة ضحايا مثل هذه الأفلام، وفي النهاية –كما في ساحر أوز– يستطيع (ترومان) الوصول إلى ما خلف الستار رغمًا عن المخرج.

سابعًا: استغلال أكاذيب التطور كبوابة للإلحاد

ولن نطيل في تلك النقطة كذلك، لكن يهمنا فقط استعراض كيف يتم في الأعمال الفنية والسينمائية تمرير أفكار تقبل التطور –الذي هو بوابة الإلحاد الكبرى لاستبدال الخالق بالصدفة والعشوائية، ودفع الإنسان للاعتقاد في انحطاط قدره كحفيد لأشباه القرود–، وذلك ليكون شبابنا منها على حذر، سواء الذي وقع فيها أو الذي سيتعرض لمثلها في الميديا الحديثة، والتي يمكن تلخيص أساليب تمريرها في التالي:

(1) تعمد التعامل مع التطور كأنه (حقيقة واقعة) بالأدلة الحفرية! ومنها حفريات سلف الإنسان الأشبه بالقرود، وتصوير المعترضين عليه أنهم يعترضون لمجرد الاعتراض فقط، لأنه يهدم عقائدهم الدينية في خلق الله تعالى للإنسان بيده، وعلى هذا المنوال تسير الكثير مِن الرسومات والكاريكاتيرات والأفلام والمسلسلات، التي أتت ثمارها بالفعل مع قوة الوسائط المرئية التي ترسخ هذه الأفكار في عقول الكثيرين في الخارج والداخل منذ سنوات، كل ذلك رغم أنه لا توجد إشارة واحدة في تلك الأعمال إلى الكمّ الهائل مِن الأكاذيب التي ما ارتفع التطور إلا على أكتافها، والذي انتشر –التطور– وانفتن به بعض رجال الدين والدعاة أنفسهم، ليستميتوا بعد ذلك في التوفيق بينه وبين نصوص كتبهم، إلا عندما صدقوا التطوريين اللادينيين والملاحدة الذين لا مانع مادي عندهم للكذب.

(2) سأعطيكم هنا بعض الأمثلة فقط، والتي ظلت محفورة في خيال الكثيرين –إلى اليوم–، رغم انكشاف خداعها وتزويرها وغشها منذ عشرات السنين، لكنهم لا ينشرونه، ولا يعرفه بالتالي إلا المطلعون فقط على مجال التطور علميّا.

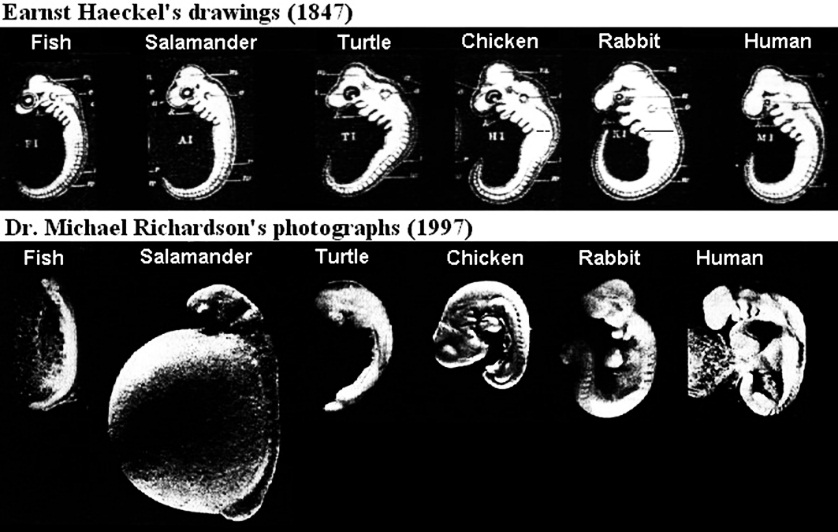

أ- وذلك مثل أكذوبة رسومات إرنست هيكل عن الأجنة Ernst Haeckel embryo drawings، التي تعمد فيها مِن منتصف القرن التاسع عشر رسم تشابهٍ كبيرٍ بين أجنة الفقاريات في مراحلها المبكرة، ثم اعترف بنفسه بتزويره فيما بعد في 14/12/1908م، حيث ترون في الصورة التالية رسومات (هيكل) 1847م في الأعلى، أسفلها الصور الحقيقية لأجنة الحيوانات المرسومة، كما وضحها للدكتور (مايكل ريتشاردسون) 1997م.

ورغم أن اعتراف (هيكل) كان بتاريخ 1908م، إلا أنه –إلى اليوم– لا زال هذا المفهوم سائدًا في أغلب المدارس، بل وحتى في بعض أشهر كتب تشريح الأجنة التي يدرسها طلبة كليات الطب، وقد نقل (فرانسيس هيتشينج) نص اعتراف (هيكل) كاملًا في كتابه (عنق الزرافة، حيث أخطأ داروين)(19)، والذي أكد فيه (هيكل) كذلك أنه ليس وحده الذي التزم الغش لصالح التطور بين أقرانه.

ب- فضيحة (إنسان جاوا Java Man)، التي حدثت عام 1981، بالتوليف بين عظام جمجمة قرد كبير وعظام فخذ إنسان، ثم اعترف صاحبها بذلك الغش بعد 30 عامًا.

ت- كذلك فضيحة (إنسان بلتادون Piltdown Man)، التي استمرت لمدة 40 عامًا (مِن 1912 إلى 1953)، حيث تم بناء خرافة كاملة عن إنسان أشبه بالقرود، عن طريق تركيب جمجمة مغشوشة لإنسان معاصر، تمت معالجتها كميائيًّا بمحلول ديكرومايت البوتاسيوم للتمويه + فك قرد أورانجتون + أسنان.

ث- بل لا تحتاج الأكاذيب والخرافات في التطور لأكثر مِن عظمة ضرس واحدة، وذلك مثل فضيحة (إنسان نبراسكا Nebraska Man) عام 1922م، التي بنى التطوريون فيها مِن عظمة الضرس هذه كامل تخيلاتهم وافتراضاتهم لشكل صاحبه، فرسموه سلفًا للإنسان أشبه بالقرود، بل وصوروا له صورًا ورسومات لزوجته وأبنائه وأهله –وسائل بصرية تذكروا–، ثم ظهر في النهاية أن الضرس كان لـ(خنزير أمريكي بري Wild American pig) فكيف نلوم بعد مثل تلك الأمثلة، نجاح مثل هذه الأساليب الخبيثة في تمرير التطور –بوابة الإلحاد الكبرى– إلى الكثير مِن الناس والبسطاء والعوام طوال عشرات السنين؟!

ج- ولعل أحد أشهر الأفلام السينمائية التي تعرضت لتعميق هذا العلم المزيف كان فيلم (يرثُ الريح Inherit the wind) بنسختيه عام 1966 – 1999، الذي عَرَضَ بصورة سينمائية المناظرة المطولة للقضية الأمريكية الشهيرة التي وقعت عام 1925، للمدرس (جون سكوبس)، التي اشتهرت باسم (محاكمة سكوبس Scopes Trial)، حيث جرت في ولاية تينيسي، وتم اتهام المدرس فيها بأنه يدرس (التطور) للطلاب، وكان ذلك ممنوعًا في أيّة مدرسة ممولة في الولاية، ومَن أراد أن يقف على أقوى المغالطات الطاعنة في الدين (مقابل التطور) في الفيلم فعليه أن يراجع حديثي السابق عن (الممكن العقلي) و(المستحيل العقلي) و(الممكن الفيزيائي) و(المستحيل الفيزيائي)، ثم يقارنه بتدبر مع الفقرة التالية على لسان المحامي (هنري دراموند) الموكل للدفاع عن المدرس والتطور، التي أراد فيها أن يقارن التطور وتماشيه مع العقل في مقابل معجزات الأنبياء:

Henry Drummond: Yes. The individual human mind. In a child's power to master the multiplication table, there is more sanctity than in all your shouted "amens" and "holy holies" and "hosannas." An idea is a greater monument than a cathedral. And the advance of man's knowledge is a greater miracle than all the sticks turned to snakes or the parting of the waters.

ناهيكم بالطبع عن تعمد إظهار المعارضين للتطور مِن لجنة المحلفين والحاضرين في القاعة في صورة المتعصبين الرجعيين، لعمل صدود نفسي وعاطفي لدى المشاهد.

ح- ولا يسعنا أن نغفل هنا دور سلسلة الأفلام الشهيرة (كوكب القرود) Planet of the Apes 1968م، التي يعثر فيها رواد فضاء على كوكب يجدون أن الجنس الغالب فيه والمتحكم هم القرود، وأن الجنس المحكوم هو جنس متخلف مِن البشر، تبع هذا الفيلم أربعة أجزاء في أعوام 1970– 71– 72– 73، ثم تمت إعادة إنتاجه بالتقنيات الحديثة والجرافيك المبهر عام 2001، ثم مرة أخرى في 2011، حيث تم إعادة توليد القصة مِن البداية، فتطور أحد القرود فجأة، دون الحاجة لملايين السنين، ليمتلك عقلًا مثل الإنسان، ثم بدأ في توعية باقي القرود لكي يتطوروا مثله! يليه الجزء الثاني 2014، عن تسيد هذا الجنس بالفعل، وكلها خرافات –كما تيقنا الآن– قامت على مجموعة ضخمة مِن الأكاذيب التطورية، خاصةً عن الإنسان والقرد، حيث يعتمدون على إبهار اللقطات والخدع وتشويق القصة في سد وتمرير ثغرات ولا معقوليات التطور.

خ- كذلك مجموعة مِن الأفلام في الفترة الأخيرة بدأت تلميع وإعادة الشعبية –عاطفيًّا على الأقل– لشخص (تشارلز داروين)، بعدما تراجعت شعبيته كثيرًا –علميًّا– في العقود الأخيرة، مع تزايد معلوماتية تعقيد الخلية الحية وحمضها النووي الوراثي، الذي لم يكن يعرف عنه (داروين) أي شيء، وذلك مثل السلسلة التليفزيونية (عبقرية تشارلز داروين) مِن 2008، التي رغم كل الجهالات العلمية التي اعتمد عليها (داروين) في نظريته وكتابه (أصل الأنواع)، مثل إمكانية وقوع تطور عن طريق تأثر الكائن ببيئته ثم توريث صفاته المكتسبة لأبنائه، أو عن طريق تأثير الاستخدام وعدم الاستخدام، أو عن طريق التهجين أو الطفرات في إظهار عضو جديد تمامًا لم يكن في الكائن الأول، فضلًا عن ظهور كائن كامل جديد، وكلها خرافات أثبت العلم الحديث خطأها. إلا أن التطوري الملحد (ريتشارد دوكينز) حاول أن يظهر داروين –أمام ملايين العوام وغير المختصين– في صورة الذي سبق عصره بعشرات السنين، عن طريق ملاحظاته الدقيقة التي سجلها في رحلاته وزيارته لجزيرة جلاباجوس.

وبالطبع لم يشر إلى البلايا التي وقعت للبشر مِن جراء نظرية داروين عن التطور، أو علو بعض الأجناس البشرية على بعض –كما وضحه في كتابه الثاني (أصل الإنسان)–، حيث فتح الباب على مصراعيه لأكبر وأخس وأقذر عمليات قتل وإبادة في التاريخ باسم التطور وعلو الجنس الأبيض الأوروبي على باقي أجناس الأرض، الذين هم أقرب للقرود والغوريلا والشيمبانزي.

فلا عجب بعد ذلك أن يتهرب (ريتشارد دوكينز) مِن جديد مِن أي سؤال يتعلق بتطبيق نظرية التطور على الناس اليوم، حيث يقول: "أنا ضد الداروينية ولا أطيقها حين يتعلق الأمر بحياتنا".(20)

أيضًا هناك فيلم (خلق) Creation 2009، وفيه محاولة إنقاذ فشل نظرية التطور علميًّا بإبراز الوجه (العاطفي) لها –وللإلحاد عمومًا–، ألا وهو شعور (داروين) بعبثية الحياة وقسوتها، التي سلبته ابنته الصغيرة بالموت، وحزنه الكبير عليها، الذي كان بمثابة إعادة تفكيره في الحياة مِن جديد، برؤية خالية هذه المرة مِن الرحمة، أي لا مكان فيها لإله الأديان الرحيم.

ومجرد تناول التطور مِن هذه الوجهة لتثبيته وتمريره في عقول المشاهدين عاطفيًّا هو أكبر دليل على عدم اعتماده علميًّا على شيء حقيقي غير الكذب والخداع كما قلنا، أو التلاعب بمفاهيم التكيف وسوقها، وكأنها دليل على التطور، أو اللعب على أوتار إله الفجوات المعرفية الإلحادي أو التطوري، وذلك مثلما وضع التطوريون قائمة طويلة منذ أكثر مِن 100 عام لكل ما لم يعرفوا وظيفته في جسد الإنسان أيامها، فاعتبروه بقايا تطور سابقة بلا وظيفة، ثم تكفل العلم ومكتشفاته المتوالية بعد ذلك وإلى اليوم بنسفها جميعًا، وتبيان وظائف كل عضو خلقه الله بلا عبث –بما في ذلك الزائدة الدودية والجانك جين–، حتى لم يعد لهم شيء يتعلقون به، لذلك نرى هذا الأسلوب (غير العلمي) لتمرير التطور (عاطفيًّا)، ولو عن طريق الأطفال.